Цветаева — Мандельштам. История одного посвящения — Статьи — Омилия

1

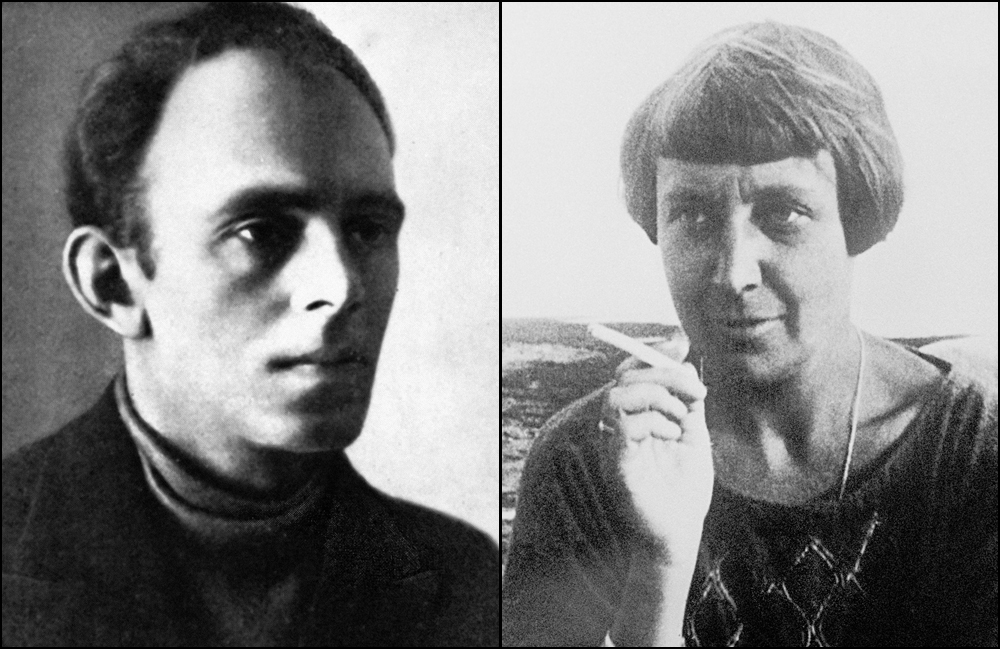

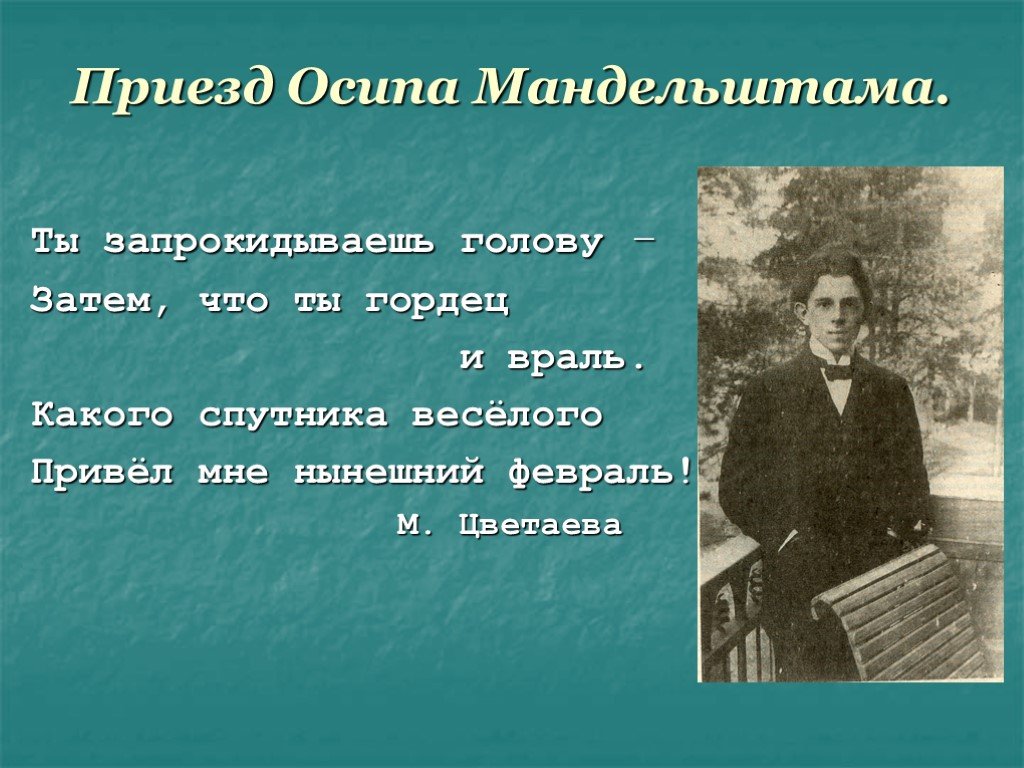

Первая встреча Цветаевой и Мандельштама состоялась летом 1915 года в Коктебеле. То было лишь мимолетное знакомство, общение возобновилось в начале 1916 г. — в дни приезда Цветаевой в Петербург. Теперь в Петрограде, Осип Эмильевич разглядел Марину, возникла потребность в общении настолько сильная, что Мандельштам последовал за ней в Москву и затем на протяжении полугода несколько раз приезжал в старую столицу.

Здесь, по сообщению биографа Цветаевой И. Кудровой мы узнаем, что молодых поэтов не раз вместе встречали на поэтических вечерах Вячеслава Иванова и в доме Е. О. Волошиной матери знаменитого поэта и друга Марины — Максимилиана Волошина. В последний раз Мандельштам навестил Цветаеву в июне 1916 г. в Александрове, где та гостила у младшей сестры. Стремительный отъезд Осипа Эмильевича из Александрова в Коктебель навсегда разорвал те трепетные отношения полгода связывающие поэтов. Они еще виделись до отъезда Цветаевой за границу, но то была уже иная пора их отношений: в них не стало волнения, влюбленности, взаимного восхищения, как в те «чудесные дни с февраля по июнь 1916 года», когда Цветаева «Мандельштаму дарила Москву». К этим именно месяцам относятся стихи, которые написали они друг другу: десять стихотворений Цветаевой и три — Мандельштама.

К этим именно месяцам относятся стихи, которые написали они друг другу: десять стихотворений Цветаевой и три — Мандельштама.

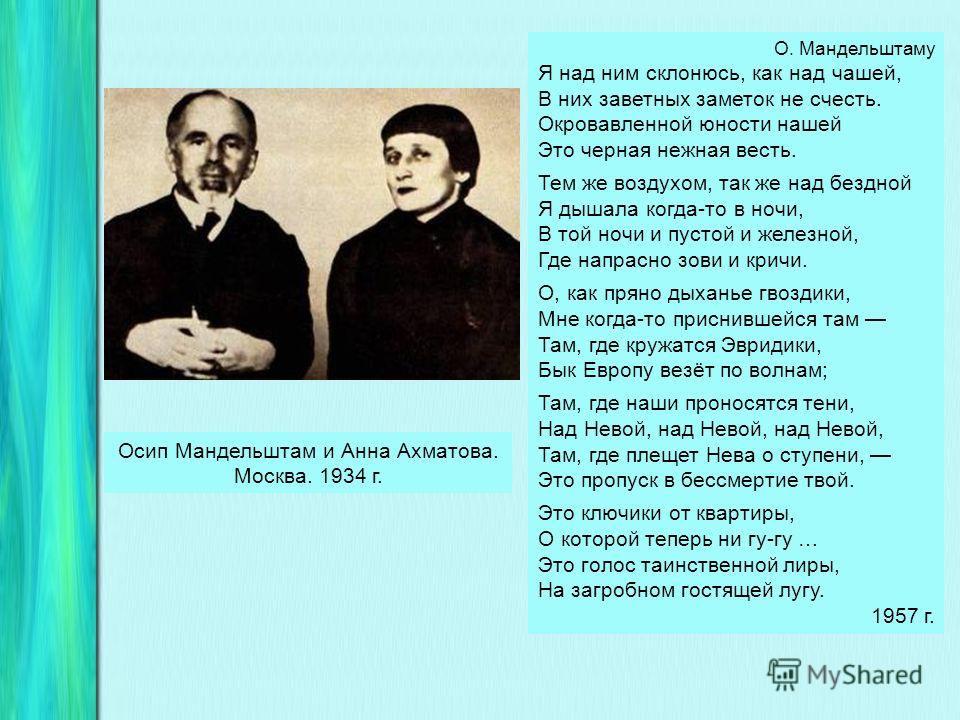

После 1922 года (летом Цветаева через Берлин уехала в Чехию; началась ее эмиграция, из которой она вернулась лишь в 1939-м, когда Мандельштама не было уже в живых) они не встречались и не переписывались. В том же 1922 году увидела свет статья Мандельштама «Литературная Москва», первая часть которой содержит резкие выпады против Цветаевой. Ей, однако, прочитать эту статью не довелось. Больше Мандельштам не писал о ней никогда, но со слов Анны Ахматовой известно, что он называл себя антицветаевцем и был согласен с Ахматовой в том, например, что «о Пушкине Марине писать нельзя… Она его не понимала и не знала». Между тем в эмигрантские свои годы Цветаева написала о Мандельштаме дважды: в 1926 году — «Мой ответ Осипу Мандельштаму», а в 1931 — мемуарный очерк «История одного посвящения». Часто упоминала она его и в своих письмах, неизменно отдавая щедрую дань его стихам, поэтическому его дару, не скрывая порой своей к Мандельштаму неприязни и настойчиво разграничивая свой и Мандельштама в поэзии путь.

Как видно уже из этой краткой биографической справки, отношения Осипа Мандельштама и Марины Цветаевой были изменчивыми и отнюдь не простыми: начавшись с высокой ноты всяческого взаимного приятия, взаимных же поэтических посвящений, они довольно быстро охладились, а позже совсем ожесточились. Тем любопытнее на этом именно материале выяснить: как, каким увидела, поняла и запечатлела Марина Цветаева, Осипа Мандельштама, насколько «ясен» был ее взгляд.

Нарушая хронологию, погрузимся, пожалуй, сразу же в бурный для Цветаевой 1926 год, ибо именно здесь завязался самый острый сюжет их с Мандельштамом заочных отношений. Этот год еще принесет ей звездные страницы переписки с Пастернаком и Рильке, а пока, в самом его начале, она пишет два нескрываемо резких «ответа»: нелюбимому, очень влиятельному в литературных кругах русского зарубежья критику Георгию Адамовичу и любимому поэту Осипу Мандельштаму. «Мой ответ Осипу Мандельштаму» — первая проза Цветаевой о Мандельштаме, написанная в связи с его книгой «Шум времени».

О себе — мальчике и подростке, о своей семье, о ранних своих впечатлениях, о мире имперской столицы, обступившем детское сознание, о юношеском становлении, об умонастроениях, в том числе и своих, времен первой русской революции и о Феодосии времен гражданской войны вспоминает Мандельштам в «Шуме времени». И активным, формирующим началом этих воспоминаний выступает Петербург конца ХIХ века, добровольческий Крым, а еще — музыкальное, литературное, театральное, идеологическое, политическое наполнение предраспадной эпохи, какой увидел, понял и запомнил ее будущий поэт Осип Мандельштам.

Книга у Цветаевой открылась на «Бармы закона», — маленьком рассказике про полковника крымской добровольческой армии, друга М. Волошина Цыгальского. «Однажды, стесняясь своего голоса, примуса, сестры, непроданных лаковых сапог и дурного табаку, он прочел стихи».

Я вижу Русь, изгнавшую бесов,

Увенчанную бармами закона,

Мне все равно — с царем — или без трона,

Но без меча над чашами весов.

Стихи эти Мандельштаму показались неловкими, «ненужными» как впрочем, и сама фигура, Цыгальского.

Как же болезненно и яростно ответила Цветаева на насмешки «большого» поэта над скромным полковником. «Почему голоса? Ни до, ни после никакого упоминания. Почему примуса? На этом примусе он кипятил чай для того же Мандельштама. Почему сестры? Кто же стыдится чужой болезни? Почему — непроданных сапог? Если непроданности, — Мандельштам не кредитор, если лака (то есть роскоши в этом убожестве)».

Попросту говоря, она встает на защиту попранного достоинства полковника Цыгальского, скромного, отзывчивого человека, офицера Добровольческой армии, поэта-любителя, которого знала когда-то понаслышке как друга Максимилиана Волошина и автора, запомнившихся ей строк о будущей России — все равно монархической или республиканской, но «без меча над чашами весов». И вот о нем иронично, а по сути, бездушно рассказал Мандельштам, осмеяв и стихи, ему доверительно, с волнением прочитанные, и доброту, и нищету полковника, позабыв упомянуть лишь о том, что в те трудные годы и ему, Мандельштаму, как многим другим, помогал, чем мог, Цыгальский.

Цветаева переводит разговор на самого Мандельштама, напоминает ему действительные неловкости, прокравшиеся в его собственные стихи, неловкости, замеченные, а то и подправленные друзьями, но отнюдь не высмеянные и даже не оглашенные, а легко прощенные, найденные даже «милыми и очаровательными». Вспоминает она и о том, как в 1916 году Мандельштам плакал после нелестного отзыва В. Я. Брюсова.

Здесь, думаю, и лежит «зерно зерна» статьи Цветаевой, здесь исток ее негодующей критики, ибо не могла смириться с рассказом о человеке как о вещи — много точных внешних деталей и абсолютная душевная глухота «правильность фактов — и подтасовка чувств». Полковнику Цыгальскому, точнее, маленькой главке «Бармы закона» (всего 2 странички) оттого, и посвящена ровно половина цветаевского «Ответа», что на этом пятачке печатного текста уместились сразу три нравственных промаха: нечуткость большого поэта к чужим стихам, пусть невеликим, пусть любительским, но искренним и сокровенным, стихам, осмысляющим кровавый, чреватый страшными последствиями миг в истории России; нечуткость к живому человеку (подлинная фамилия которого сохранена в «Шуме времени») — в положении явно затруднительном; нечуткость к поверженной силе Добровольческого движения, враждебного к тому же не России, а только одной из порожденных ею идеологий.

Цветаева не поверила, что юный Мандельштам «слушал с живостью настороженного далекой молотилкой в поле слуха, как набухает и тяжелеет не ячмень в колосьях, не северное яблоко, а мир, капиталистический мир набухает, чтобы упасть!» Она слишком помнила другого Мандельштама, слишком любила его семнадцатилетний стих, который и процитировала позже в статье «Поэты с историей и поэты без истории» и который, по ее убеждению, развенчивает вышеописанные эмоции вокруг Эрфуртской программы.

Звук осторожный и глухой

Плода, сорвавшегося с древа,

Среди немолчного напева

Глубокой тишины лесной, —

Тогда слушал добрую дробь «достоверных яблок о землю», теперь вспоминает, как прислушивался тогда к «набуханию капиталистического яблока»… И вывод из этого очевидного для нее несоответствия Цветаева делает действительно резкий: Мандельштам, считает она, задним числом подтасовал свои чувства и сделал это в угоду новой власти.

«Было бы низостью, — говорит она в финале статьи, — умалчивать о том, что Мандельштам-поэт (обратно прозаику, то есть человеку) за годы Революции остался чист. Что спасло? Божественность глагола Большим поэтом (чары!) он пребыл.

Что спасло? Божественность глагола Большим поэтом (чары!) он пребыл.

Мой ответ Осипу Мандельштаму — мой вопрос всем и каждому: как может большой поэт быть маленьким человеком? Ответа не знаю.

Мой ответ Осипу Мандельштаму — сей вопрос ему.»

2

Пройдет пять лет прежде чем Цветаева напишет еще один «ответ» на воспоминания поэта Георгия Иванова опубликованные в феврале 1930 года в парижской газете «Последние новости», напишет о Мандельштаме, напишет в защиту его, «первого поэта XX века». Мемуары Иванова назывались «Китайские тени» и содержали недостоверные и неприглядные подробности жизни Мандельштама в Коктебеле, в доме Максимилиана Волошина. Каково же было изумление Цветаевой, когда в обрамляющем их тексте она прочитала, что стихотворение «Не веря воскресенья чуду…», посвященное самой Марине, «написано до беспамятства влюбленным поэтом» и адресовано «очень хорошенькой, немного вульгарной брюнетке, по профессии женщине-врачу», которую в Коктебель «привез ее содержатель, армянский купец, жирный, масляный, черномазый. Привез и был очень доволен: наконец-то нашлось место, где ее было не к кому, кроме Мандельштама, ревновать». К изумлению добавилось возмущение, когда «фельетон» Иванова поведал ей, что «суровый хозяин» и «мегера-служанка» (в каковую превратилась под пером мемуариста мать Волошина) применяли к Мандельштаму «особого рода пытку» — «ему не давали воды», а еще «кормили его объедками» и всячески потешались над ним. «С флюсом, обиженный, некормленный, Мандельштам выходил из дому, стараясь не попасться лишний раз на глаза хозяину или злой служанке» — и так далее в том же духе. Прочитав все это, Цветаева взялась защитить своих друзей, свой Коктебель, свое, то есть вдохновленное ею стихотворение. Ее очерк с полным основанием мог бы называться «Мой ответ Г.Иванову», ибо и по сути (защита от несправедливости), и по построению одной из частей он очень напоминает «Ответ» Мандельштаму. Но она назвала его иначе и была абсолютно точна, потому что не собиралась делать героем своего очерка Г.Иванова (он у Цветаевой даже не назван) — ее герой здесь, как и в «Ответе» на «Шум времени», Осип Мандельштам, и неважно, что тогда она защищала от его нечуткости полковника Цыгальского, а теперь его самого защищала от разыгравшейся фантазии дружившего с ним когда-то Г.

Привез и был очень доволен: наконец-то нашлось место, где ее было не к кому, кроме Мандельштама, ревновать». К изумлению добавилось возмущение, когда «фельетон» Иванова поведал ей, что «суровый хозяин» и «мегера-служанка» (в каковую превратилась под пером мемуариста мать Волошина) применяли к Мандельштаму «особого рода пытку» — «ему не давали воды», а еще «кормили его объедками» и всячески потешались над ним. «С флюсом, обиженный, некормленный, Мандельштам выходил из дому, стараясь не попасться лишний раз на глаза хозяину или злой служанке» — и так далее в том же духе. Прочитав все это, Цветаева взялась защитить своих друзей, свой Коктебель, свое, то есть вдохновленное ею стихотворение. Ее очерк с полным основанием мог бы называться «Мой ответ Г.Иванову», ибо и по сути (защита от несправедливости), и по построению одной из частей он очень напоминает «Ответ» Мандельштаму. Но она назвала его иначе и была абсолютно точна, потому что не собиралась делать героем своего очерка Г.Иванова (он у Цветаевой даже не назван) — ее герой здесь, как и в «Ответе» на «Шум времени», Осип Мандельштам, и неважно, что тогда она защищала от его нечуткости полковника Цыгальского, а теперь его самого защищала от разыгравшейся фантазии дружившего с ним когда-то Г. Иванова. В обоих случаях, тогда, как и сейчас, ее герой один, а тема ее — «защита бывшего».

Иванова. В обоих случаях, тогда, как и сейчас, ее герой один, а тема ее — «защита бывшего».

«История одного посвящения» о последних днях проведенных Цветаевой и Мандельштамом в Александрове, об их «кладбищенских прогулках» и разговорах о смерти, об отброшенной назад, его, Мандельштама голове и глазах — «звездах с завитками ресниц», о том как «великий поэт по зеленому косогору скакал от невинного теленка» о его стремительном отъезде и о том, как бездушно и мерзко искажен образ Мандельштама в «Китайских тенях».

Город Александров Владимирской губернии, оттуда из села Талицы близ города Шуи, цветаевский род, «оттуда мои поэмы по две тысячи строк, оттуда — лучше, больше чем стихи — воля к ним и ко всему другому, оттуда — сердце, не аллегория, а анатомия, орган, сплошной мускул, сердце, несущее меня вскачь в гору две версты подряд, оттуда — всё» оттуда память, биография Цветаевой, то что Мандельштаму «как разночинцу не нужно, ему достаточно рассказать о книгах, которые он читал и биография готова».

Именно в Александрове Мандельштам окончательно осознал всю разность их с Цветаевой существа, понял нелепость и ненужность своего пребывания там. Его там, не приняли, не поняли, не полюбили. Мандельштам пришелся не к месту в этом устроенном семейном пристанище. Даже няня в этом доме высмеивала поэта разночинца, посылала за чаем, вместо так страстно любимого им шоколада давала варенье. Ощущение собственной «ненужности» заставили Мандельштама, так неожиданно скоро уехать в Коктебель, туда, где за год до этого и состоялось их знакомство «Я шла к морю, он с моря. В калитке Волошинского сада — разминулись», и написать последнее ей стихотворение «Не веря воскресенья чуду».

Приглашая С.Андроникову-Гальперн на свой вечер с чтением «Истории одного посвящения», Цветаева писала, что в очерке «дан живой Мандельштам и — добро дан, великодушно дан, если хотите — с материнским юмором». (…) Значит, когда писала, что-то еще, кроме слабостей и чудачеств, что-то для себя очень значительное наконец простила, или в душе своей нейтрализовала. За что простила? Да за то, чего ни разу не поставила под сомнение — за большого поэта в нем. Интересно, что в «Истории», хоть и не в связи с Мандельштамом, сказаны слова, такое прощение возводящие в принцип: «Даровитость — то, за что ничего прощать не следовало бы, то, за что прощаешь все».

За что простила? Да за то, чего ни разу не поставила под сомнение — за большого поэта в нем. Интересно, что в «Истории», хоть и не в связи с Мандельштамом, сказаны слова, такое прощение возводящие в принцип: «Даровитость — то, за что ничего прощать не следовало бы, то, за что прощаешь все».

Источники и литература:

- Иванов Г. В. Собрание сочинений в 3 т.: т. 3 / Г. В. Иванов — М.: Согласие, 2002. — 720 с.

- Мандельштам О. Э. Шум времени / О.Э. Мандельштам — Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2007. — 384 с.

- Цветаева М. И. Собрание сочинений в 7 т.: т. 4 / М. И. Цветаева — М.: Терра, 1997. — 416 с.

Литература:

- Кудрова И. В. Путь комет / И. В. Кудрова — Санкт-Петербург: Вита-нова, 2002. — 768 с.

- Геворкян Т. А. Несколько холодных великолепий о Москве. // Континент — 2001 — № 9 — с. 38-70.

- (В тексте использованы фрагменты из работ цветаеведа И.

Кудровой и филолога Т. Геворкян)

Кудровой и филолога Т. Геворкян)

gerelenka.livejournal.com

«История одного посвящения» (Марина Цветаева и Осип Мандельштам)

История одного посвящения

Лушникова М.Н.,

учитель русского языка и литературы, МКОУ БГО Чигоракская СОШ

Поэты

были молоды, они влюблялись, сочиняли стихи, заводили романы. Их связывали дружба

или любовь. Иногда дружба становилась чем-то большим, превращалась в

романтическую симпатию на долгие годы, иногда чувства быстро остывали, но в

поэзии почти всегда оставляли след. Поэты живут жизнью, отличной от нас. Мы

счастливы, что можем прочитать о счастливых мгновениях жизни в их стихах…

Осипа

Мандельштама и Марину Цветаеву связывали влюбленно-романтические отношения. Как

в это было в реальности, известно немного. Об этом написала сама Марина

Цветаева в очерке «История одного посвящения». Об этом — три стихотворения

Осипа Мандельштама, посвященных ей, об этом — стихи самой Цветаевой. Поэты —

натуры увлекающиеся и влюбчивые. Несомненно, Мандельштам был влюблен. А для

Несомненно, Мандельштам был влюблен. А для

безудержной, яркой, страстной натуры Марины Цветаевой никогда не было преград

ни в жизни, ни в поэзии…

1916

год. Ей — 25, ему — 23. Может быть, их дружба началась в тот зимний вечер,

который Цветаева назвала «нездешним». («… чудесные дни с

февраля по июнь 1916 года, дни, когда я Мандельштаму дарила Москву»). Предыдущим

летом они заметили друг друга в Коктебеле. «Я шла к морю, он с моря. В

калитке … сада — разминулись».

В

Петербурге Цветаева и Мандельштам впервые услышали стихи друг друга. Она

вспоминала: «Осип Мандельштам, полузакрыв верблюжьи глаза, вещает:

Поедем

в Ца — арское Се — ело,

Свободны,

веселы и пьяны,

Там

улыбаются уланы,

Вскочив

на крепкое седло…

В

январе 1916-го из Петербурга Мандельштам поехал за Цветаевой в Москву и пробыл там

около двух недель. Марина Цветаева написала:

Никто

ничего не отнял!

Мне

сладостно, что мы врозь.

Целую

Вас — через сотни

Разъединяющих

верст. ..

..

С

февраля по июнь потянулась череда «мандельштамовских приездов и отъездов

(наездов и бегств). Он ездил в Москву так часто, что даже подумывал найти там

службу и остаться… Взаимное притяжение их таково, что после встреч в Москве,

в начале лета, Мандельштам приезжает к Марине Цветаевой в Александров — она гостила

там у сестры. Отсюда и произошло окончательное, безвозвратное бегство — в

Коктебель. Скорее всего, Цветаева была уязвлена этим. Но есть стихи,

отправленные Осипом Мандельштамом из Коктебеля, которые все объясняют.

«Стихи написаны фактически в Крыму, по существу же, — изнутри

владимирских просторов»:

Не

веря воскресенья чуду,

На

кладбище гуляли мы.

—

Ты знаешь, мне земля повсюду

Напоминает

те холмы,

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Где

обрывается Россия

Над

морем черным и глухим.

От

монастырских косогоров

Широкий

убегает луг.

Мне

от владимирских просторов

Так

не хотелося на юг,

Но

в этой темной, деревянной

И

юродивой слободе

С

такой монашкою туманной

Остаться

— значит быть беде.

Целую

локоть загорелый

И

лба кусочек восковой.

Я

знаю — он остался белый

Под

смуглой прядью золотой.

Целую

кисть, где от браслета

Еще

белеет полоса.

Тавриды

пламенное лето

Творит

такие чудеса.

Как

скоро ты смуглянкой стала

И

к Спасу бедному пришла,

Не

отрываясь, целовала,

А

гордою в Москве была.

Нам

остается только имя:

Чудесный

звук, на долгий срок.

Прими

ж ладонями моими

Пересыпаемый

песок.

1916

Последние

строки стихотворения просто шедевр. Любовь, не просто любовь, нечто большее,

чем любовь, человеческое, внеземное и вневременное чувство… Несбыточность,

ослепление, вспышка страсти, неслучайность встречи, свой путь у каждого, и

счастливый миг переплетения судеб. Образ времени, образ вечности, вечного лета,

среднерусской природы. Пересыпаемый песок — песочные часы (время), песок — люди

Пересыпаемый песок — песочные часы (время), песок — люди

песчинки перед лицом времени и пространства, общая судьба поэта, имя которого

останется в вечности, пророчество гибели, то общее, что свяжет их не только в

жизни, но и после смерти, гибель в пучине времени и пространства (трагическая

гибель Мандельштама и уход из жизни Цветаевой). Песок — море, «над морем

черным и глухим», волны которого смывают все в вечность, и шаги, и стихи,

и имена…

«Прими

ж ладонями моими / Пересыпаемый песок…», — песок Коктебеля, так

любимого обоими.

«Столь

памятный моим ладоням песок Коктебеля! Не песок даже — радужные камешки,

между которыми и аметист, и сердолик, — так что не таков уж нищ подарок!»

Это

ответный подарок Мандельштама Марине Цветаевой. Он отвечает ей теми же словами.

Марина дарила ему Москву:

Из

рук моих — нерукотворный град

Прими,

мой странный, мой прекрасный брат…

Был

ли между ними роман? Надежда Мандельштам, жена поэта, впоследствии писала, что

для Мандельштама эти отношения значили больше, чем для Цветаевой. .. и что

.. и что

Цветаева научила Мандельштама любить: «…дикая и яркая Марина …

расковала в нем жизнелюбие и способность к … необузданной любви». Подтверждение

этому — в цветаевских стихах:

И

встанешь ты, исполнен дивных сил…

—

Ты не раскаешься, что ты меня любил…

Мандельштам

— это шифр, тайнопись, обращение к мировой культуре и в то же время случившаяся

реальность. Поэтому Крым, Коктебель — это Таврида, обращение к истории — Россия

и море «черное и глухое», Москва, владимирские просторы. Религиозные

образы и мотивы: «монастырские косогоры», «к Спасу бедному

пришла», «в этой темной, деревянной и юродивой слободе»,

«монашкою туманной», «не веря воскресенья чуду».

Образ

Марины Цветаевой — нежный, красивый, чарующий, пленительный, захватывающий,

невозможно страстный: «монашкою туманной», «не отрываясь

целовала, а гордою в Москве была». Ее образ и вполне конкретный:

Целую

локоть загорелый

И

лба кусочек восковой.

Я

знаю — он остался белый

Под

смуглой прядью золотой.

Целую

кисть, где от браслета

Еще

белеет полоса.

Тавриды

пламенное лето

Творит

такие чудеса.

Загорелая

под южным солнцем смуглянка. Всем известно, как Марина Цветаева любила

серебряные украшения: кольца, браслеты — «Целую кисть, где от браслета / Еще

белеет полоса». (Хотя Марина Цветаева считала, что эта строка звучала так:

«От бирюзового браслета»). «Еще белеет полоса, то есть от

прошлого (1915 год) коктебельского лета. Таково солнце Крыма, что жжет на целый

год.» Или как выглядела Марина Цветаева в эти годы: вьющиеся каштановые

волосы, выгоревшие на солнце: «Под смуглой прядью золотой»

Любовь-страсть,

захватившая обоих: «С такой монашкою туманной / Остаться — значит быть

беде.» Может быть, поэтому так ярки здесь религиозные мотивы и детали

(«но в этой темной, деревянной и юродивой слободе») в том смысле, что

они удерживают от грешной любви… И отрезвление, невозможность да и не

нужность соединения: «Нам остается только имя: / Чудесный звук на долгий

срок. / Прими ж ладонями моими / Пересыпаемый песок.»

/ Прими ж ладонями моими / Пересыпаемый песок.»

Судьба

человеческая и судьба поэтическая. Каждый идет свой путь … Но есть общее:

предчувствие трагической судьбы для обоих: «Прими ж ладонями моими / Пересыпаемый

песок»… Песок вечности…

Литература

1.

Мандельштам О.Э. Стихотворения. Переводы. Очерки. Статьи. — Тбилиси,

«Мерани», 1990, с.105.

2.

Швейцер В. Быт и бытие Марины Цветаевой. — М.: Интерпринт, 1992, с.155-177.

3.

Цветаева М.И. Об искусстве. — М.: Искусство, 1991, с.180-193.

Кудровой и филолога Т. Геворкян)

Кудровой и филолога Т. Геворкян) .

.

Цветаева попала в ловушку в Москве и была брошена в крайнюю нищету на пять лет. Она даже отправила одну из своих дочерей в государственный приют в надежде на улучшение условий жизни, но дочь умерла от голода. После этой трагедии она решила эмигрировать в Берлин, где издала поэму «Царь-девица» и сборники «Стихи Блоку» и «Разлука». Из Белина они отправились в Прагу, где снова боролись за выживание и где у Цветаевой был роман с бывшим военным по имени Константин Розевич, роман, о котором стало известно в эмигрантских кругах и даже у самого Эфрона, который был опустошен им. Конец этого романа, скорее всего, вдохновил ее на создание «Поэмы конца», одного из ее величайших произведений. После переезда в Подмосковье у Цветаевой родился еще один ребенок, на этот раз мальчик, который оказался очень трудным ребенком.

Цветаева попала в ловушку в Москве и была брошена в крайнюю нищету на пять лет. Она даже отправила одну из своих дочерей в государственный приют в надежде на улучшение условий жизни, но дочь умерла от голода. После этой трагедии она решила эмигрировать в Берлин, где издала поэму «Царь-девица» и сборники «Стихи Блоку» и «Разлука». Из Белина они отправились в Прагу, где снова боролись за выживание и где у Цветаевой был роман с бывшим военным по имени Константин Розевич, роман, о котором стало известно в эмигрантских кругах и даже у самого Эфрона, который был опустошен им. Конец этого романа, скорее всего, вдохновил ее на создание «Поэмы конца», одного из ее величайших произведений. После переезда в Подмосковье у Цветаевой родился еще один ребенок, на этот раз мальчик, который оказался очень трудным ребенком. В Париже ее работа не была очень хорошо принята в эмигрантских кругах, поскольку считалась недостаточно антисоветской, несмотря на ее поддержку Белой армии во время революции. Ей было трудно публиковать свои произведения, но она вела оживленную переписку с другими писателями, включая Райнера Марию Рильке, Бориса Пастернака и Александра Бахраха. В 1937 Эфрон и их дочь вернулись в Советский Союз, так как Эфрон работал шпионом на НКВД и был обвинен в убийстве французской полицией в Париже. Цветаеву допрашивали об убийстве, но она, казалось, не понимала, о чем идет речь, и вместо этого читала сбитым с толку полицейским какие-то французские переводы своих произведений. Казалось, она мало знала о деятельности своего мужа, но, тем не менее, была исключена из круга парижской эмиграции и чувствовала, что у нее нет другого выбора, кроме как вернуться в Советский Союз.

В Париже ее работа не была очень хорошо принята в эмигрантских кругах, поскольку считалась недостаточно антисоветской, несмотря на ее поддержку Белой армии во время революции. Ей было трудно публиковать свои произведения, но она вела оживленную переписку с другими писателями, включая Райнера Марию Рильке, Бориса Пастернака и Александра Бахраха. В 1937 Эфрон и их дочь вернулись в Советский Союз, так как Эфрон работал шпионом на НКВД и был обвинен в убийстве французской полицией в Париже. Цветаеву допрашивали об убийстве, но она, казалось, не понимала, о чем идет речь, и вместо этого читала сбитым с толку полицейским какие-то французские переводы своих произведений. Казалось, она мало знала о деятельности своего мужа, но, тем не менее, была исключена из круга парижской эмиграции и чувствовала, что у нее нет другого выбора, кроме как вернуться в Советский Союз. Большевистский режим тоже плохо воспринял ее поэзию, и ей некуда было идти, нечего было делать, кроме нескольких переводов. В 1941 году ее муж был расстрелян по обвинению в шпионаже, а дочь отправлена в трудовой лагерь. В том же году, с эвакуацией Москвы, Цветаеву отправили в Елабугу (в то время как большинство поэтов отправили в Чистополь), где она снова оказалась в отчаянных поисках работы вплоть до своего самоубийства 31 августа 19 года.41. Никто не присутствовал на похоронах, и местонахождение ее могилы неизвестно. Ей посвящены музеи в Елабуге, где можно увидеть ее предсмертную записку, и в Москве, где в 2007 году к ее 115-летию был установлен бронзовый памятник.

Большевистский режим тоже плохо воспринял ее поэзию, и ей некуда было идти, нечего было делать, кроме нескольких переводов. В 1941 году ее муж был расстрелян по обвинению в шпионаже, а дочь отправлена в трудовой лагерь. В том же году, с эвакуацией Москвы, Цветаеву отправили в Елабугу (в то время как большинство поэтов отправили в Чистополь), где она снова оказалась в отчаянных поисках работы вплоть до своего самоубийства 31 августа 19 года.41. Никто не присутствовал на похоронах, и местонахождение ее могилы неизвестно. Ей посвящены музеи в Елабуге, где можно увидеть ее предсмертную записку, и в Москве, где в 2007 году к ее 115-летию был установлен бронзовый памятник. Ее поэзия в основном развивалась вокруг мира женской сексуальности и эмоций. Ее произведения считаются очень дисциплинированными и эксцентричными в использовании языка, а ее темы — проистекающими из ее беспокойной жизни и личности. Она всегда датировала свои стихи и строила их циклами, что облегчает изучение ее творчества. Есть 10 сборников ее лирических стихов, а ее несобранные стихи могли бы заполнить еще 10 томов. Одно из ее самых известных и образцовых стихотворений — 1922 Царь-девица — длинная стихотворная форма сказки со знаменитыми строками:

Ее поэзия в основном развивалась вокруг мира женской сексуальности и эмоций. Ее произведения считаются очень дисциплинированными и эксцентричными в использовании языка, а ее темы — проистекающими из ее беспокойной жизни и личности. Она всегда датировала свои стихи и строила их циклами, что облегчает изучение ее творчества. Есть 10 сборников ее лирических стихов, а ее несобранные стихи могли бы заполнить еще 10 томов. Одно из ее самых известных и образцовых стихотворений — 1922 Царь-девица — длинная стихотворная форма сказки со знаменитыми строками: Ее поэзия также известна как очень страстная и почти навязчивая, когда дело касалось ее возлюбленных. С 19В 60-х годах ее творчество вновь стало появляться в новых изданиях, которые сделали ее одной из величайших русских поэтов 20-го века. Долгие годы безвестности, казалось, были уже предвидены Цветаевой, как в ее строках:

Ее поэзия также известна как очень страстная и почти навязчивая, когда дело касалось ее возлюбленных. С 19В 60-х годах ее творчество вновь стало появляться в новых изданиях, которые сделали ее одной из величайших русских поэтов 20-го века. Долгие годы безвестности, казалось, были уже предвидены Цветаевой, как в ее строках: .. Она всегда все несла она должна сказать до его мыслимого и выразимого конца. И в ее поэзии, и в ее прозе ничто не остается висящим и не оставляет чувства амбивалентности. Цветаева — тот уникальный случай, когда первостепенный духовный опыт эпохи (для нас — ощущение амбивалентности, противоречивости в природе человеческого бытия) служил не предметом выражения, а его средством, с помощью которого он преобразовывался в материал искусства.

.. Она всегда все несла она должна сказать до его мыслимого и выразимого конца. И в ее поэзии, и в ее прозе ничто не остается висящим и не оставляет чувства амбивалентности. Цветаева — тот уникальный случай, когда первостепенный духовный опыт эпохи (для нас — ощущение амбивалентности, противоречивости в природе человеческого бытия) служил не предметом выражения, а его средством, с помощью которого он преобразовывался в материал искусства.