о балете, характере и муже. Смотреть балеты с Плисецкой.

Публикации раздела Театры

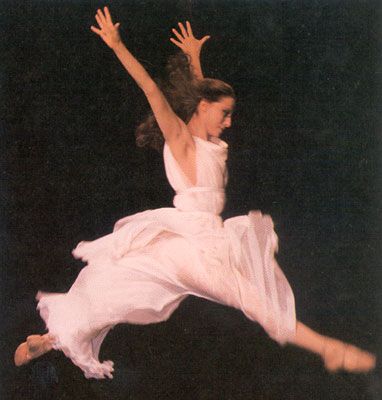

Майя Плисецкая. Великая балерина оставалась верна пуантам всю жизнь. «Ave Майя» танцевала в 80… нарушая все законы творческого долголетия. «Я чувствую, когда я «беру» зал». И зал сдавался. Без боя.

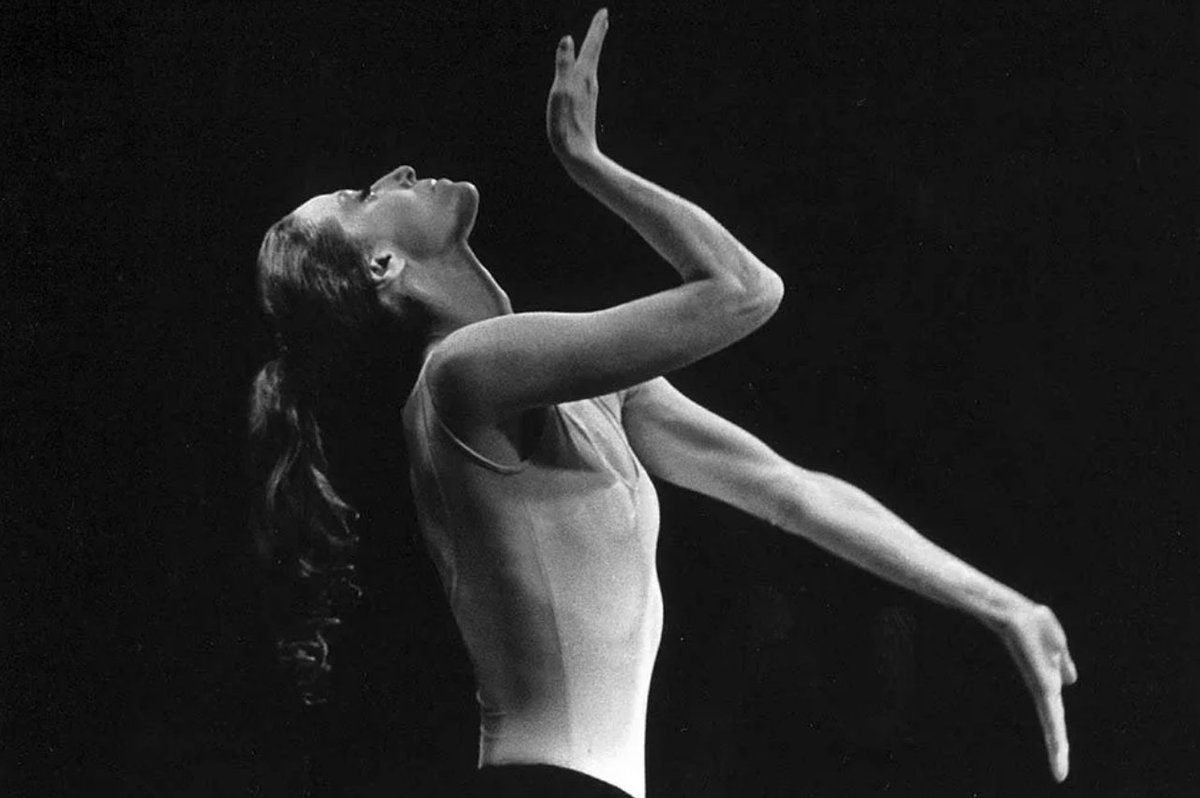

Майя Плисецкая. Фотография: Леонид Лазарев / Государственный центральный музей кино, Москва

Первое публичное «выступление»

Майе было три года. Сбежала от мамы на улицу и танцевала под звуки вальса из балета «Коппелия». Вокруг репродуктора и кружащейся девочки собрались зеваки. Вряд ли они могли предположить, что перед ними будущая прима Большого театра.

Балет не мечта, а стечение обстоятельств

Дочь актрисы немого кино Рахиль Мессерер видела себя на экране. Вмешалась судьба. После ареста родителей Майю удочерила тетя — Суламифь Мессерер, балерина Большого. Она же в 14 лет поставила Плисецкую спиной к залу — на выходе в «Умирающем лебеде».

Ни бриллианты Роберта Кеннеди, ни стихи Андрея Вознесенского

… Лишь музыка Родиона Щедрина тронула сердце балерины. Знакомству с будущим мужем Плисецкая обязана Лиле Брик. От первого взгляда до первого свидания — три года. И общие десятилетия. «У нас нет секрета семейного счастья», — говорила Майя. — «Мы с Родионом просто совпали».

Знакомству с будущим мужем Плисецкая обязана Лиле Брик. От первого взгляда до первого свидания — три года. И общие десятилетия. «У нас нет секрета семейного счастья», — говорила Майя. — «Мы с Родионом просто совпали».

Четверть творческого века в подарок

«Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой». Родион Щедрин посвятил Плисецкой свою «литературную» классику — и не только. Балерина признавалась: муж продлил ее сценическую карьеру на 25 лет. Всегда вместе. И даже свою красную помаду она хранила в кармане его пиджака.

Страстная болельщица

Балерина любила футбол, болела за ЦСКА. А живя в Мюнхене, Плисецкая и Щедрин не пропускали ни одного футбольного матча. Оставались инкогнито. Майя смеялась: «Любовь односторонняя», и восхищалась: «Футболисты — современные гладиаторы».

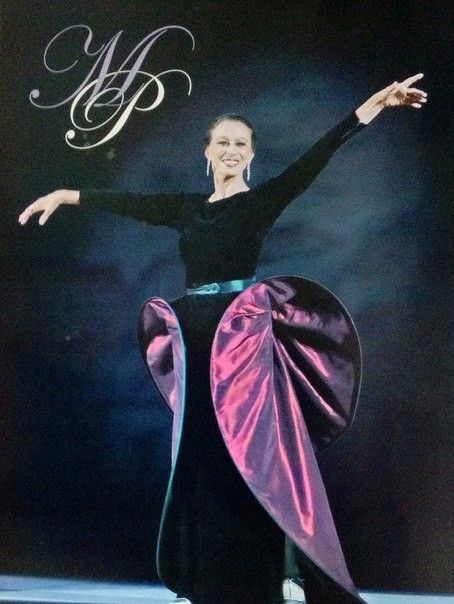

Муза кутюрье

Пьер Карден создавал костюмы и наряды для Плисецкой на протяжении 30 лет. «В моделях платьев — та же красота, что на средневековых картинах, где изображены мадонны в роскошных одеждах», — восхищалась балерина. Самый дорогой подарок сделал Майе Серж Лифарь — знакомство с Коко Шанель.

Самый дорогой подарок сделал Майе Серж Лифарь — знакомство с Коко Шанель.

Характер — это судьба

Майя любила образы характерные. Страстная Зарема, задорная Китри, огненная Кармен. Испанская страсть оказалась явлением, доселе невиданным на сцене классического Большого. Плисецкую объявили «предательницей классического балета», а критики шептали: «Стихия».

Талант не имеет возраста

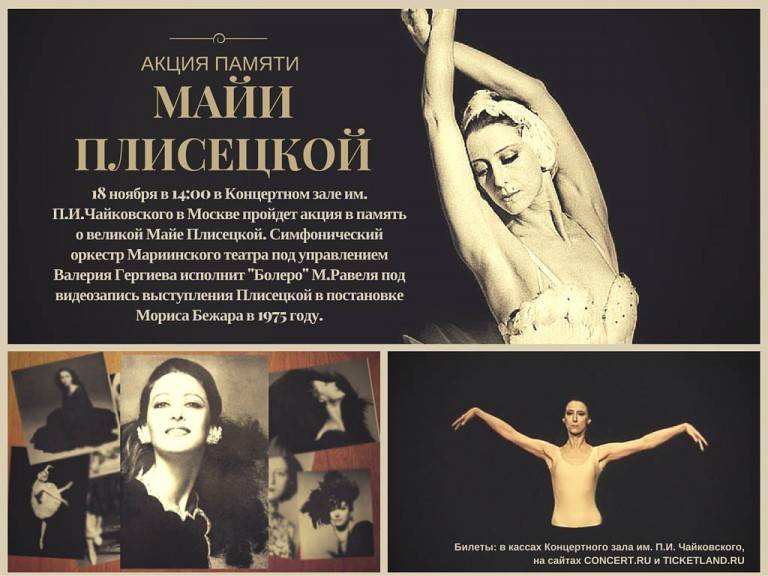

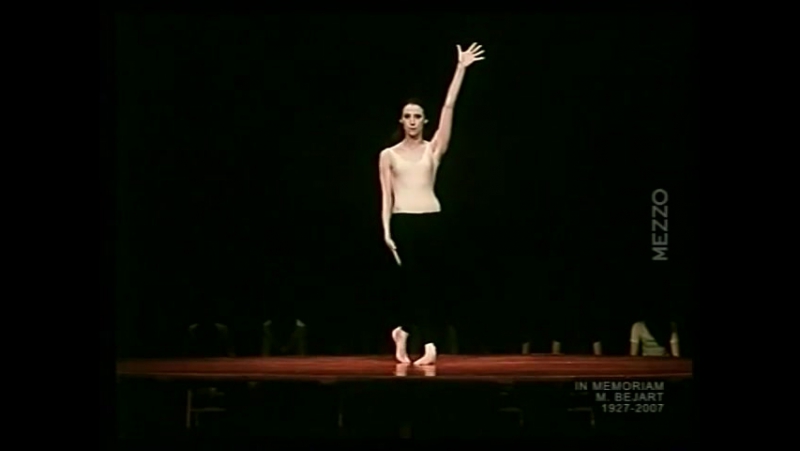

Пятидесятилетие прима отметила премьерой балета «Болеро» легендарного Мориса Бежара. В 60 она танцевала «Даму с собачкой». В 80 вышла на сцену в балете «Ave Майя».

«…Не смиряйтесь, до самого края не смиряйтесь

Даже тогда — воюйте, отстреливайтесь, в трубы трубите, в барабаны бейте, в телефоны звоните, телеграммы с почтамтов шлите, не сдавайтесь, до последнего мига боритесь, воюйте. Даже тоталитарные режимы отступали, случалось, перед одержимостью, убежденностью, настырностью. Мои победы только на том и держались. Характер — это и есть судьба.

Теги:

БалетПубликации раздела Театры

Смотрите также

Пять невероятных ролей Плисецкой — МК

Культура

7379

Поделиться

2 мая 2015 года в Мюнхене, не дожив полгода до своего 90-летия, ушла из жизни великая балерина XX столетия Майя Плисецкая. Ушла, как и жила, необычно: ей стало плохо после возвращения с футбольного матча. Майя Михайловна была ещё и заядлой болельщицей. Из огромного списка ролей гениальной танцовщицы балетный обозреватель «МК» выбрал только пять партий, изменивших историю балета и театра в целом. Хотя таких ролей в творчестве Плисецкой было гораздо больше.

Хотя таких ролей в творчестве Плисецкой было гораздо больше.

Сцена из балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро». Одетта — народная артистка СССР Майя Плисецкая, принц Зигфрид — заслуженный артист РСФСР Николай Фадеечев.

Фото: РИА Новости

«Лебединое озеро» Чайковского и смерть Сталина

1947 год. Майе было всего 22 года, когда она впервые станцевала «Лебединое озеро». Невыразимо загадочной была её Одетта-Одиллия — наверное, главная партия Плисецкой в Большом театре, которую она танцевала по меньшей мере более 800 раз! По признанию балерины этот балет Чайковского сыграл в ее жизни решающую роль. «Я танцевала его тридцать лет: 1947 — 1977. Это как годы рождения и смерти на гробовом обелиске». А за год до этого 21-летняя балерина записывает в дневнике: «Очень бы хотелось танцевать «Лебединое озеро», но Лавровский говорит, что коварная обольстительница Одиллия у меня не получится…»

Как же ошибся Лавровский! Ее первый спектакль оказался дневным. «Я не верила сама себе, что танцую, что исполнилась мечта. Все участвовавшие в спектакле аплодировали мне после каждого акта на сцене… Финал акта – уход Одетты я просто сымпровизировала. Вышло недурно». Елизавета Павловна Гердт, с которой Майя репетировала эту партию, тогда ей сказала: «Так и оставь. Ты взаправду будто уплываешь». Так и оставила… Теперь её загадочные, фантастические руки — часть знаменитого на весь мир стиля Плисецкой. До неё в классике они не были такими свободными, а у Плисецкой в танце руки пели, завораживая своим движением, как бы передавая зыбь воды или полет лебединых крыльев. Она изменила их абрис, линию. И ей стали подражать. Теперь такие руки можно увидеть у всех, кто исполняет эту партию.

«Я не верила сама себе, что танцую, что исполнилась мечта. Все участвовавшие в спектакле аплодировали мне после каждого акта на сцене… Финал акта – уход Одетты я просто сымпровизировала. Вышло недурно». Елизавета Павловна Гердт, с которой Майя репетировала эту партию, тогда ей сказала: «Так и оставь. Ты взаправду будто уплываешь». Так и оставила… Теперь её загадочные, фантастические руки — часть знаменитого на весь мир стиля Плисецкой. До неё в классике они не были такими свободными, а у Плисецкой в танце руки пели, завораживая своим движением, как бы передавая зыбь воды или полет лебединых крыльев. Она изменила их абрис, линию. И ей стали подражать. Теперь такие руки можно увидеть у всех, кто исполняет эту партию.

Надо сказать, что и в другой её знаковой лебединой партии — «Умирающий лебедь» — (она ее танцевала начиная с 1943 года), магия её танца аккумулировалась именно в этих фантастических руках. И фокинская лирическая миниатюра наполнялась совершенно другим смыслом. «Плисецкий стиль пошел по миру», — назовёт она сама знаковые движения своих рук, когда на сцене или на экране телевизора будет видеть свое преломленное отражение — эти поникшие кисти, лебединые локти, вскинутая голова, брошенный назад корпус, оптимальность фиксированных поз. Не зная больше радоваться этому или грустить.

Не зная больше радоваться этому или грустить.

Но вернёмся к «Лебединому озеру». В 1950 году спектакль с её участием посетил «великий кормчий» Мао Цзэдун. В честь него должны были давать, вообще-то, совсем не «Лебединое», а балет «Красный мак». Но на «Мак» отец китайского народа смотреть не стал, ведь в Китае мак — символ наркотика и порока, чего никак не учли советские чиновники. Так что 13 февраля 1950-го года балет пришлось срочно заменить на «Лебединое». «Охрана в этот день была удесятерена. Думали, что и Сталин пожалует на балет со своим закадычным дружком. Особый пропуск, который отпечатали ретивые блюстители за ночь, проверялся у каждой двери. Его надо было держать при себе в лифе пачки на груди…» Так и танцевала Плисецкая всё «Лебединое» со спецпропуском в лифе. И боялась только одного: «вдруг на шене или прыжке пропуск выскользнет и ворошиловские стрелки в ложах примут его за новейшее взрывное устройство и откроют по мне огонь». Но все обошлось благополучно. Мао спектакль понравился. На сцену «кормчий» послал Плисецкой гигантскую корзину белых гвоздик.

На сцену «кормчий» послал Плисецкой гигантскую корзину белых гвоздик.

Для кого только Майя Михайловна не танцевала этот спектакль… «В Москву все чаще стали наведываться главы иностранных государств — вроде как оттепель. Всех их водили в Большой. На балет. С высокими гостями в ложе всегда сидел Хрущев. Ну и насмотрелся же Никита Сергеевич «Лебединого», что «к концу своего царствия» пожаловался он в сердцах Плисецкой на балет: «Как подумаю, что вечером опять «Лебединое» смотреть, аж тошнота к горлу подкатывает. Балет замечательный, но сколько же можно. Ночью потом белые пачки вперемешку с танками снятся…».

Но что Хрущев… Даже Сталина с помощью «Лебединого», как поговаривают, на тот свет эта сильная женщина запросто могла отправить. В своих воспоминаниях Плисецкая ставит этот вопрос ребром: «Может, дьявольские чары моей Одиллии и сгубили «лучшего друга трудящихся человечества?» А пришла она к такому умозаключению почти случайно, после выхода в свет книги «Неизвестный Сталин». Тогда люди все чаще стали ей задавать один и тот же вопрос: «Верно ли, что накануне своего смертельного инсульта Сталин видел вас в Лебедином?» Ответа на этот вопрос она не помнила. И каково же было удивление балерины, когда, вернувшись в Мюнхен, где она жила последние годы и хранила свои дневники, порывшись в них, обнаружила запись от 28 февраля 1953 года, что действительно накануне танцевала «Лебединое». Запись в точности совпала с архивными документами органов госбезопасности, рассекреченными через 50 лет и опубликованными в книге «Неизвестный Сталин», и свидетельствовала о том, что свой последний, накануне смертельного ночного инсульта, выход в свет вождь народов действительно-таки совершил в Большой театр. А «Лебединое озеро» с Майей Плисецкой в главной роли стало последним спектаклем, которое диктатор видел в своей жизни…

Тогда люди все чаще стали ей задавать один и тот же вопрос: «Верно ли, что накануне своего смертельного инсульта Сталин видел вас в Лебедином?» Ответа на этот вопрос она не помнила. И каково же было удивление балерины, когда, вернувшись в Мюнхен, где она жила последние годы и хранила свои дневники, порывшись в них, обнаружила запись от 28 февраля 1953 года, что действительно накануне танцевала «Лебединое». Запись в точности совпала с архивными документами органов госбезопасности, рассекреченными через 50 лет и опубликованными в книге «Неизвестный Сталин», и свидетельствовала о том, что свой последний, накануне смертельного ночного инсульта, выход в свет вождь народов действительно-таки совершил в Большой театр. А «Лебединое озеро» с Майей Плисецкой в главной роли стало последним спектаклем, которое диктатор видел в своей жизни…

А если Плисецкая была права, когда спрашивала: «А если взаправду сила искусства столь велика, что может убить и тирана?» — эти её слова вспоминаются, когда думаешь о том, что в августе 91-го, в самом начале путча ГКЧП, по телевидению весь день крутили именно «Лебединое озеро». Да и в день смерти Брежнева, ставшей «точкой отсчета» крушения советской империи, отменяют трансляцию хоккейного матча Спартак–Динамо(Рига), заменяя ее именно этим балетом.

Да и в день смерти Брежнева, ставшей «точкой отсчета» крушения советской империи, отменяют трансляцию хоккейного матча Спартак–Динамо(Рига), заменяя ее именно этим балетом.

«Дон Кихот» Минкуса: «Взгляд вождя народов»

1950 -й год. Визитная карточка №2 Плисецкой — партия Китри в балете «Дон Кихот». Ей 25 , за плечами дебют в «Лебедином озере».

— Тот успех, который был у Майи в «Дон Кихоте», ни у одного балетного человека я никогда не видел – говорит мне Игорь Пальчицкий, балетоман со стажем, поклонник и друг Майи Михайловны. – Я видел её в «Дон Кихоте», после большого перерыва, связанного с травмой. Это был, если мне не изменяет память, наверное, 63-й год. Вы не представляете, что творилось у касс, в фойе перед началом! А на спектакле! С правой кулисы на сцене шла высокая лестница, с которой она и должна была спускаться. И когда она с веером только появлялась там, в зале раздался шквал аплодисментов, как на стадионе! И дальше 45 минут, то есть весь первый акт, аплодисменты не стихали! И дирижер Файер потом говорил, что весь первый акт он не слышал, что играет: «стоял стон, публика орала!!!»

Её Китри в «Дон Кихоте» связана с такой историей. В 1950-м году день рождения Сталина отмечали в Георгиевском зале Кремля. На торжество пригласили выступить и молодую балерину Плисецкую. Однако вариация Уличной танцовщицы из «Дон Кихота», которую она должна была танцевать на концерте, кому-то из комиссии, утверждавшей репертуар, не понравилась, и её решили переделать. Сказано — сделано: пианистка играла прыжковую вариацию из «Лауренсии», а Плисецкая «дважды пропрыгала из «Дон Кихота». Вот описание в Кремле события с участием Сталина и Мао: «В первом ряду спиной к сцене за длинным праздничным столом вполоборота ко мне размытое моим страхом и ярким светом усатое лицо императора. Встаю в препарасьон, звучит рояль. Ну, Господи пронеси!». Далее аплодисменты… «Кланяюсь, натужно улыбаюсь и, как приказали, не задерживаясь, ныряю в бело-золотую дверь. Ловлю себя на мысли, что опустила при реверансе глаза в пол. Признаюсь через годы – встретиться взглядом со Сталиным мне было просто страшно. Интуитивно.».

В 1950-м году день рождения Сталина отмечали в Георгиевском зале Кремля. На торжество пригласили выступить и молодую балерину Плисецкую. Однако вариация Уличной танцовщицы из «Дон Кихота», которую она должна была танцевать на концерте, кому-то из комиссии, утверждавшей репертуар, не понравилась, и её решили переделать. Сказано — сделано: пианистка играла прыжковую вариацию из «Лауренсии», а Плисецкая «дважды пропрыгала из «Дон Кихота». Вот описание в Кремле события с участием Сталина и Мао: «В первом ряду спиной к сцене за длинным праздничным столом вполоборота ко мне размытое моим страхом и ярким светом усатое лицо императора. Встаю в препарасьон, звучит рояль. Ну, Господи пронеси!». Далее аплодисменты… «Кланяюсь, натужно улыбаюсь и, как приказали, не задерживаясь, ныряю в бело-золотую дверь. Ловлю себя на мысли, что опустила при реверансе глаза в пол. Признаюсь через годы – встретиться взглядом со Сталиным мне было просто страшно. Интуитивно.».

Сталин что-то говорит Мао, а в утренних газетах краткое коммюнике ТАСС о праздничном концерте с упоминанием фамилии Плисецкой. Эти строчки и «молва о вощеной сцене Георгиевского зала Кремля», которая «докатилась до балетных ушей труппы» и сыграла роль в том, что Плисецкая смогла, наконец, получить партию Китри.

Эти строчки и «молва о вощеной сцене Георгиевского зала Кремля», которая «докатилась до балетных ушей труппы» и сыграла роль в том, что Плисецкая смогла, наконец, получить партию Китри.

Даже гении, как известно, совершают ошибки. Были они на дебюте и у Майи в «Дон Кихоте». Спустя много десятков лет в воспоминаниях она честно и скрупулезно перечислила все свои неудачи: в первом акте, заканчивая в вариации туры по диагонали, потеряла равновесие и в финальной точке оказалась идеально в музыку на полу. В сцене «Сон» на восемь тактов опоздала с выходом, в финальном па-де-де двадцать восемь фуэте прокрутила идеально, а «на последние четыре повело в сторону. Финальная поза пришлась не на центр». С фуэте у современных балетных звезд такое случается сплошь и рядом, но они даже «не заморачиваются» на этом. Плисецкая же помнила об этом всю жизнь. А после спектакля в гримерку к ней заглянула оживленная и взволнованная Уланова и подарила Майе книжку о Марии Тальони, надписав на титуле: «Майе Плисецкой желаю большой жизни в искусстве»…

Если Плисецкая не ошибается в подсчетах возраста, то был на этом спектакле и еще один зритель — тринадцатилетний Рудольф Нуреев… Правда, в биографиях танцовщика о его приезде в Москву не сообщается. Но мало ли что не смогли разыскать дотошные исследователи. Когда петербургские друзья Плисецкой позднее рассказали ей об этом, балерина поинтересовалась его реакцией. «Нуриев после первого акта плакал, — был ответ». «При встрече я спросила у Руди, правда ли это, или лишь дружеское преувеличение. «Неправда. Я не плакал, а рыдал. Рыдал от счастья. Вы устроили пожар на сцене!..»

Но мало ли что не смогли разыскать дотошные исследователи. Когда петербургские друзья Плисецкой позднее рассказали ей об этом, балерина поинтересовалась его реакцией. «Нуриев после первого акта плакал, — был ответ». «При встрече я спросила у Руди, правда ли это, или лишь дружеское преувеличение. «Неправда. Я не плакал, а рыдал. Рыдал от счастья. Вы устроили пожар на сцене!..»

«Кармен» Бизе-Щедрина: «Майя, прикройте голые ляжки!»

1967 год. Этот балет мог мимо Майи Михайловны запросто проскочить, не пойди она, с большой неохотой на гастроли кубинского балета, что проходили тогда в Лужниках. Как пишет в своих воспоминаниях сама балерина: «Дело было зимнее. Снег, темень, гололед. Лень-матушка. Но я все ж выбралась. Шел балет, поставленный Альберто Алонсо. С первого же движения актеров меня словно ужалила змея. До перерыва я досиживала словно на раскаленном стуле. Это её язык Кармен. Эта её пластика. Её мир. В антракте я бросилась за кулисы.

— Альберто, вы хотите поставить «Кармен»? Для меня?

— Это моя мечта»…

Но одно дело сказать, другое — добиться разрешения на постановку в Большом театре иностранного хореографа, хоть и с дружественного острова Свободы. А для Москвы того времени приглашение иностранного хореографа было делом немыслимым. Майя делала все, чтобы получить разрешение. И добилась его, не смотря на огромные трудности. «Все-таки Алонсо был кубинцем, гражданином братской страны, которой мы оказывали всяческую помощь. Шарм Кубы подействовал» — пишет в своих недавно вышедших воспоминаниях брат Майи Азарий Плисецкий.

А для Москвы того времени приглашение иностранного хореографа было делом немыслимым. Майя делала все, чтобы получить разрешение. И добилась его, не смотря на огромные трудности. «Все-таки Алонсо был кубинцем, гражданином братской страны, которой мы оказывали всяческую помощь. Шарм Кубы подействовал» — пишет в своих недавно вышедших воспоминаниях брат Майи Азарий Плисецкий.

Затем начались поиски художника и композитора. Поначалу предложили оформить постановку Тышлеру, потом Левенталю. В конечном итоге выбор пал на родственника — Бориса Мессерера, который сочинил идеальную условную сценографию. Сцена представляет собой арену для коррииды, огороженную дощатым забором. Над ней огромное полотнище с изображением быка.

С композиторами тоже складывалось не просто. Кандидатуры отпадали один за другим. Шостакович, Хачатурян… Шостакович отказался, лишь сказав: «Боюсь Бизе» и предложил: «Может быть, Родион Константинович что-нибудь особенное, так сказать, придумает?… – Дмитрий Дмитриевич предпочитал нас величать по имени-отчеству» — пишет Плисецкая. Тогда-то за дело и взялся муж Плисецкой Родион Щедрин, придумав очень интересную оркестровку для струнных и ударных, сохранив, однако, основные знакомые мелодии.

Тогда-то за дело и взялся муж Плисецкой Родион Щедрин, придумав очень интересную оркестровку для струнных и ударных, сохранив, однако, основные знакомые мелодии.

«Альберто работал с большим увлечением. Каждый день после репетиции он приходил к нам домой на Тверскую. Пока мама готовила обед, он рассказывал, как идет работа над постановкой. В общей сложности Альберто пробыл в Москве четыре месяца – с января по апрель» — рассказывает о работе над спектаклем Азарий Плисецкий.

Премьера состоялась 20 апреля 1967 года. Но на следующий день после премьеры министр культуры Екатерина Фурцева балет запретила: «Это большая неудача, товарищи. Спектакль сырой. Сплошная эротика. Музыка оперы изуродована. Надо пересмотреть концепцию. У меня большие сомнения, можно ли этот балет доработать. Это чуждый нам путь…», – выговаривала Фурцева балерине находясь на прогоне «ленинского концерта», готовящегося к дню рождения вождя мирового пролетариата в Кремлевском Дворце съездов. Туда Плисецкая запыхавшись прибежала сразу после того как узнала о запрете.

— У нас, Екатерина Алексеевна, завтра уже банкет в Доме композиторов оплачен. Все участники приглашены, целиком оркестр. Наверняка теперь «Голос Америки» на весь мир советскую власть оконфузит. Я сокращу любовное адажио – парировала Плисецкая, и это сработало.

— Банкет — это, правда, нехорошо. Но поддержку уберёте? Обещаете мне? Вартанян придет к вам утром на репетицию. Потом мне доложат. Костюм поменяйте. Юбку наденьте. Прикройте, Майя, голые ляжки. Это сцена Большого театра, товарищи!…

Да, вот так балет пробивался к публике… Конечно, спектакль с большим успехом идет в Большом театре и по сей день. Теперь это уже классика.

«Гибель Розы»: эротичная смерть в объятиях накачанного красавца

1973 год. Еще один номер, созданный на Майю Плисецкую, тоже стал классикой XX века. Поставить «Гибель розы» по стихотворению Блейка Ролана Пети навел на мысль Луи Арагон, с которым мэтр французской хореографии и его жена Зизи Жанмер дружили.

«О роза, ты больна!/Во мраке ночи бурной/Разведал червь тайник/Любви твоей пурпурной./

И он туда проник,/Незримый, ненасытный,/И жизнь твою сгубил/Своей любовью скрытной».

Особенно хороша была балерина во второй части балета, в двенадцатиминутном па-де-де, близко следующем сюжету стихотворения. Красивый юноша, влюбленный в розу и олицетворяемый с этим самым червём, иссушает ее своей страстью. Роза, роняя лепестки, вянет в его объятиях.

Это па-де-де на музыку знаменитого «адажиетто» из Пятой симфонии Малера вошло в трехчастный балет «Сад любви», где любовь была показана, так сказать, во всех своих проявлениях, в том числе и нетрадиционных. «В первой части участвуют три возлюбленные пары: юноша и девушка, две сладострастные гитаны, два чувственных отрока. Сад любви… Третья часть. Я в окружении шести мужчин, и их сильные прыжковые вариации. Ив Сен-Лоран сотворил занятные костюмы, рисующие голое тело — мускулы, ребра, чресла. Я одна среди них в черном хитоне с пламенем на голове» — описывает Плисецкая.

«Гибель розы» была второй частью балета. Партнером для этого па-де-де Пети определил своего знаменитого танцовщика Руди Брианса и прилетел с ним в Москву на «смотрины». «Подойдет ли он мне, не мал ли ростом? С первого мига Руди показался коротышкой. Пиджачок на нем кургузый, по тогдашней моде, скрывающий рост. Но переодевшись в балетное, Брианс преобразился. Вытянулся, постройнел…» На сцене он предстал таким, что старые балетоманки, рассказы которых мне приходилось слышать, до сих пор не могут прийти в себя от нагрянувших на них чувств. Накаченный красавец с выпиравшими из трико мышцами напоминал им Ахиллеса с древнегреческих скульптур. Контраст с хрупкой Плисецкой, облаченной в «розовый лепесток» (хитон, изготовленный Ив Сен-Лораном), был разительный. Он то и «иссушал» Майю на сцене своими мускулистыми объятиями.

На двенадцатичасовую репетицию Ролан, как пишет Плисецкая, « разоделся в белое с ног до головы. Заблагоухал духами. В Москву он явился – стояла прохладная осень – вырядившись в меховую длиннополую шубу из енота. Такого французского месье москвичи отродясь не видели. С войны 1812 года». Естественно, по театру тотчас пронесся слух о репетициях Плисецкой с обворожительным красавцем и его другом-хореографом экстравагантного вида.

Такого французского месье москвичи отродясь не видели. С войны 1812 года». Естественно, по театру тотчас пронесся слух о репетициях Плисецкой с обворожительным красавцем и его другом-хореографом экстравагантного вида.

«Пети приехал репетировать со мной, но вид его был такой диковинный, что театральные зеваки то и дело просовывали свои длинные носы в двери репетиционных залов. Когда такое еще увидишь…»

Знаменитый балетмейстер поставил дуэт на едином дыхании, за несколько дней. «Хореография была сделана ладно, мы поменяли лишь несколько не подошедших моему телу поддержек. Ролан репетирует со мной сам. Не доверяя репетитору. Он показывает движения досконально, в полную мощь. Висит на руках Брианса. Раздирает ноги. Я работать с таким исступлением не привыкла. Ролан сердится:

— Вы со мной такая ленивая – или всегда?

— Мне главное – запомнить текст, потом прибавлю.

— Странная русская школа, — резюмирует Ролан.

— Что ж тут странного? Я хочу танцевать до ста лет.

— А если не лениться?

— Больше сорока не протянешь…

Но своей ленью я Ролана заразила. Когда мы делали позже балет по Прусту, он несколько раз говорил мне:

— Импровизируй, просто импровизируй…

— Но в каком хоть роде?

-Как тебе подсказывает русская школа»…

Премьера состоялась в Париже в январе 1973-го. С тех пор где и с кем только Плисецкая этот балет не исполняла: В Аргентине, Австралии, Японии, Америке. Везде сумасшедший успех! Пробила Плисецкая этот эротичнейший балет даже для показа в Большом театре. Первую и третью часть, правда, в СССР показать не решились, а вот «Призрак розы» после Брианса она танцевала с Годуновым, Ковтуном, Бердышевым, Ефимовым…

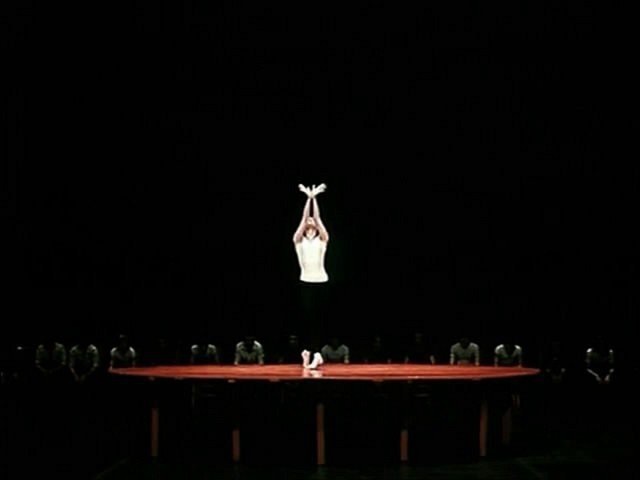

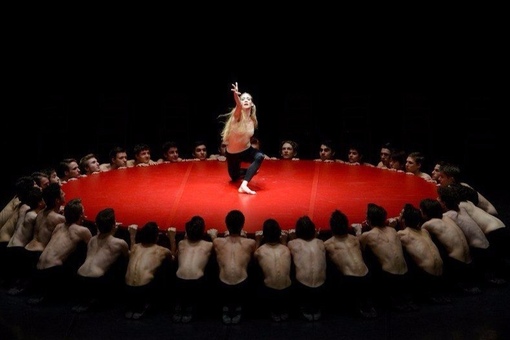

«Болеро» Равеля: порнографический балет» рекомендованный к показу «лично» Л. И. Брежневым

1975 — год. Шедевр №5. Этот балет советские зрители смогли увидеть только после личного разрешения генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Дело было так… Через несколько месяцев после первых московских гастролей бежаровской труппы «Балет XX века», когда Майя Плисецкая к своему творческому вечеру хотела показать на сцене Большого этот балет, уже станцованный ею на Западе, тогдашний директор Большого театра Иванов грудью встал, чтоб «антисоветчице» Плисецкой это не удалось: «Этот разнузданный порнографический балет модерниста Бежара со сцены Большого театра показывать публике нельзя. «Болеро» — для «Фоли Бержера» и «Мулен Ружа», но никак не для Большого. Пока я директор, не дам осквернить наш храм искусства». Разрешение танцевать «Болеро» Плисецкой пришло лично от Брежнева, причем только за день до концерта, который был посвящен 35-летию творческой деятельности великой балерины.

«Болеро» — для «Фоли Бержера» и «Мулен Ружа», но никак не для Большого. Пока я директор, не дам осквернить наш храм искусства». Разрешение танцевать «Болеро» Плисецкой пришло лично от Брежнева, причем только за день до концерта, который был посвящен 35-летию творческой деятельности великой балерины.

Этот балет Майя танцевала так, что после его исполнения академик Капица сказал Плисецкой: «В средние века вас бы сожгли на костре как ведьму за такие танцы»… А бежаровский любимец Хорхе Донн попросил переделать на него эту женскую роль – такое это производило впечатление… Теперь «Болеро» танцуют и мужчины.

«Бежар боготворил Майю. Он был готов простить ей всё, даже вольную интерпретацию своей хореографии, сочиненных им движений, чего не позволял больше никому. Те, кому хорошо знакома бежаровская хореография и кто видел этот балет в исполнении других танцовщиков, поймёт, насколько по-своему Майя интерпретирует замысел мастера» — свидетельствует Азарий Плисецкий, брат балерины, и поныне работающий с бежаровской труппой в Лозанне.

«Болеро» Равеля величайший хореограф XX века Морис Бежар создал за долго до Плисецкой, ещё в 1961 году. Идею танца на огромном красном столе он позаимствовал у Брониславы Нижинской, сестры «Бога танца», ставившей свою хореографию для Иды Рубинштейн еще в 1928 году. Этот бежаровский балет произвел революцию не только в довольно узком хореографическом мире, но и в мире искусства того времени в целом. А станцевать бежаровский шедевр Плисецкая мечтала с тех пор, как впервые увидела его летом 1974 года. «Мечтала» — ещё легко сказано… Она бредила им…

Вернувшись в Москву, она написала Бежару письмо: «Дорогой Морис. Восхищена, заболела, хочу танцевать, не могли бы вы поработать со мной». Ответ не пришел. Но видимо, на небесах кто-то все за них решил: ровно через год Плисецкой предложили сняться в бежаровском «Болеро» во французско-бельгийской продукции для телевидения. Сначала испуг: «Так я же никогда «Болеро» не танцевала. Только мечтала». Потом работа с самим Бежаром.

Но работа шла тяжело: ей никак не удавалось запомнить порядок эпизодов в балете, которые, чтоб она лучше запомнила, были названы по ассоциации: «Краб», «Солнце», «Рыба», «Б. Б», «Венгерка», «Кошка», «Живот», «Самбо»… Имена были даны артистами бежаровской труппы «всем шестнадцати провидениям Мелодии». Имя «Солнце», например, дали распростертые как лучи руки с раскрытыми пальцам.

Б», «Венгерка», «Кошка», «Живот», «Самбо»… Имена были даны артистами бежаровской труппы «всем шестнадцати провидениям Мелодии». Имя «Солнце», например, дали распростертые как лучи руки с раскрытыми пальцам.

«Училось трудно. Все движения новы для моего тела. Бежар всерьез изучал восточные танцы – индийские, таиландские, персидские, — и что-то из лексики вошло в его хореографический словарь. Плюс дьявольская выдумка. Асимметрия. Отсутствие квадратности. Полиритмия. У Равеля на три, у Бежара на четыре. Даже натренированные на Бежаре танцоры сбивались. А мне – после «Лебединых» и «Спящих» — каково?»

Бежаровские артисты подарили забывчивой советской балерине шпаргалку, но на последнем прогоне шпаргалку уносит ветром… «Нет, не получится. Надо сдаваться. За неделю тысячу движений в головоломной череде не запомнить». Но Бежар спасает Плисецкую:

— Я стану в проходе зала в белом свитере. Меня подсветят карманным фонариком. Я буду вам подсказывать: «Кошка». Теперь — «Желудок». А сейчас «Б. Б.»… Вот так… Понимаете меня?…

Б.»… Вот так… Понимаете меня?…

— С таким суфлером я могу танцевать уже сегодня – обрадовалась балерина.

«Меня иногда спрашивают, какой спектакль в моей жизни был самый необычный. Вот этот и был. «Болеро» в Брюсселе с сокрытым от публики суфлером в дальнем проходе, подсвеченным пучком света снизу. С суфлером, облаченным в белый свитер. С суфлером, которым был Бежар»…

Подписаться

Авторы:

Павел Ященков

Москва

Париж

Брюссель

Китай

Япония

Австралия

Театр

Концерт

Война

Власть

Книги

Государство

Что еще почитать

Что почитать:Ещё материалы

В регионах

В Ярославле избитые модели написали заявление в полицию

Фото

25947

Ярославль

Туристка рассказала о пробке перед Крымским мостом: досматривают даже детей

19024

Крым

фото: МК в Крыму

Крым удивит туристов Русскими Мальдивами в 2023 году

Фото

9617

Крым

фото: МК в Крыму

Судьба «Душегубки»: что будет делать с башней XIV века «новый хозяин» и почему это волнует псковичей

Фото

8271

Псков

Светлана Пикалёва

ВСУ собираются перекрыть пути в Крым

Фото

7770

Крым

фото: МК в Крыму

Ямальские школьники наблюдали пуск ракеты-носителя на космодроме Восточный.

Видео

Видео3224

Ямал

Екатерина Руденко

В регионах:Ещё материалы

Поклон балерине Майе Плисецкой

Майя Плисецкая

В главе «Родственники» в автобиографии Майи «Я, Майя Плисецкая» есть, пожалуй, самые теплые слова, когда-либо сказанные о моем отце Эммануэле. Он, по словам Майи, был «самым нежным, самым красивым среди братьев и сестер Мессерер. Природа отметила его очаровательной кокетливой родинкой на щеке, словно он был французским придворным маркизом. За его тихий характер его все любили».

НА ВОЛОСЕ ОТ СМЕРТИ

Отца я, к сожалению, не помню — он погиб в начале войны, дежуря на крыше Москвы во время бомбежки. Поэтому я предполагаю, что он был застенчив — вернее, скромен, — но в опасные моменты проявлял мужество и решительность. Майя обязана ему жизнью: он спас ее от верной смерти, когда ей было всего два года. Описывая этот эпизод, а также некоторые другие события, связанные с семейной хроникой Майи, я буду ссылаться на дневники нашей общей тети Елизаветы Мессерер, которые она завещала мне незадолго до своей трагической ранней смерти. При рождении ей дали еврейское имя Элишева, и в семье ее назвали Эллой.

Поэтому я предполагаю, что он был застенчив — вернее, скромен, — но в опасные моменты проявлял мужество и решительность. Майя обязана ему жизнью: он спас ее от верной смерти, когда ей было всего два года. Описывая этот эпизод, а также некоторые другие события, связанные с семейной хроникой Майи, я буду ссылаться на дневники нашей общей тети Елизаветы Мессерер, которые она завещала мне незадолго до своей трагической ранней смерти. При рождении ей дали еврейское имя Элишева, и в семье ее назвали Эллой.

В своих дневниках она писала: «Однажды я вошла в «последнюю» комнату, так мы называли нашу комнату в конце коридора (в доме на углу Лубянки и Сретенского бульвара. — А. М.) и увидел открытое окно. Снаружи, на кирпичном выступе, Майя весело смотрела вниз с четвертого этажа и бормотала: «Мама… мамочка…» Я чуть не потеряла сознание; мои ноги подкосились от ужаса. Тогда очень тихо, чтобы не испугать ее, подбежал мой брат Эммануэль и схватил ее; она, уже в его сильных руках, вся дрожала. А на улице ситуация была такая: Азарий, мой старший брат, подошел к дому с женой и увидел толпу людей, которые головы вверх смотрели на наши окна. Кто-то сказал ему, что с четвертого этажа упала маленькая девочка. В ужасе Азарий с женой бросились вверх по лестнице и успокоились только тогда, когда увидели Майю, живую, в руках Эммануэля.

А на улице ситуация была такая: Азарий, мой старший брат, подошел к дому с женой и увидел толпу людей, которые головы вверх смотрели на наши окна. Кто-то сказал ему, что с четвертого этажа упала маленькая девочка. В ужасе Азарий с женой бросились вверх по лестнице и успокоились только тогда, когда увидели Майю, живую, в руках Эммануэля.

Видимо, отчаянная отвага и любопытство заложены в генах Майи — это был первый, но не последний раз, когда она оказалась на грани смерти. Второй раз — на норвежском острове Шпицберген, где в начале 30-х годов отец Майи, Михаил Плисецкий, был генеральным консулом СССР и главой советской угольной концессии треста «Арктикуголь». Жизнь за Полярным кругом была опасной: день длился всего несколько часов, даже весной, а полярная ночь несла бушующие бури, где ничего не было видно, и люди передвигались в кромешной тьме, цепляясь за провода, протянутые от дома. в дом. Если отпустить, легко было потеряться и замерзнуть. Из села в село ездили редкие обозы, и однажды мать Майи, Рахиль Михайловна, работая на радиоприемниках, увидела в бинокль небольшой предмет, действительно черную точку на фоне дороги, стремительно утопавшей в снегу, следуя за колонной. уже несколько километров. Материнский инстинкт подсказывал Рахиль, что это ее восьмилетняя, непослушная, непокорная дочь Майя. Она подняла тревогу, и к конвою практически вылетели лыжники с дрессированной собакой по кличке Як, которая выкапывала полузамерзшую девушку из сугроба.

уже несколько километров. Материнский инстинкт подсказывал Рахиль, что это ее восьмилетняя, непослушная, непокорная дочь Майя. Она подняла тревогу, и к конвою практически вылетели лыжники с дрессированной собакой по кличке Як, которая выкапывала полузамерзшую девушку из сугроба.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБУВЬ

Рахиль Михайловна хранила реликвии в виде стертых на носках туфель, которые Майя носила в двухлетнем возрасте, когда выступала в большой многокомнатной квартире, где жил наш дед Михаил Борисович Мессерер в то время со своей не очень маленькой семьей. Любимый вальс Майи из балета Коппелия ставили на патефон, и она кружилась, изо всех сил стараясь встать на цыпочки в этих самых туфлях. Однажды Рахиль была в магазине на Сретенском бульваре, когда потеряла трехлетнюю Майю. Наконец, с некоторым трудом, она нашла Майю, танцующую на бульваре в окружении толпы зрителей… Возможно, это было первое выступление Майи перед публикой.

К тому же ей было у кого перенять актерское мастерство — у Эллы, у которой была феноменальная склонность к актерству, а значит, и острый дар наблюдательности. Майя впоследствии неоднократно признавалась, что любовь к драме пришла к ней раньше любви к балету благодаря Элле, которая с ранних лет брала Майю с собой на спектакли в театр Ермоловой. И, без сомнения, Элла показывала Майе собственные юмористические сценки. Я их прекрасно помню — они были такими забавными, что у меня аж щеки аж от смеха заболели, когда я слушал, как Элла исполняет их на сцене или на мой день рождения. Элла также умела подражать удивительным знаменитым актрисам… Возможно, Майя получила способность подражать и пародировать других в юности от Эллы.

Майя впоследствии неоднократно признавалась, что любовь к драме пришла к ней раньше любви к балету благодаря Элле, которая с ранних лет брала Майю с собой на спектакли в театр Ермоловой. И, без сомнения, Элла показывала Майе собственные юмористические сценки. Я их прекрасно помню — они были такими забавными, что у меня аж щеки аж от смеха заболели, когда я слушал, как Элла исполняет их на сцене или на мой день рождения. Элла также умела подражать удивительным знаменитым актрисам… Возможно, Майя получила способность подражать и пародировать других в юности от Эллы.

В 1929 году Суламифь Мессерер смогла собрать небольшую труппу артистов Большого театра для постановки детских утренников в Московском мюзик-холле. Майя и тетя Элла, которая не преминула описать это событие в своем дневнике, отправились на спектакль «Красная шапочка»:

«Увидев танец Суламифи, Майя громко воскликнула: «Какая красота!» Вернувшись домой, она умоляла разрешить ей занять ее комнату и разделить ее на две части занавеской. Затем она усадила всю свою семью по одну сторону плотно закрытой занавески. Она попросила дядю Эммануэля поднять его, и представление началось. Она изобразила Красную Шапочку, грациозно импровизирующую танцы, собирающую воображаемые цветы, в то время как на ее пути порхают бабочки. Но потом вдруг… она увидела волка. Майя сжалась от страха. На ее лице был изображен ужас, когда она на цыпочках побежала в угол, чтобы спрятаться от волка; она протянула руки, как бы ища защиты, и, задержавшись на мгновение в этой прекрасной позе, вдруг вышла из танца и повелительно сказала: «Первый акт окончен. Закрой занавеску!» Она стала готовиться ко второму акту, но только после того, как поклонилась зрителям.

Затем она усадила всю свою семью по одну сторону плотно закрытой занавески. Она попросила дядю Эммануэля поднять его, и представление началось. Она изобразила Красную Шапочку, грациозно импровизирующую танцы, собирающую воображаемые цветы, в то время как на ее пути порхают бабочки. Но потом вдруг… она увидела волка. Майя сжалась от страха. На ее лице был изображен ужас, когда она на цыпочках побежала в угол, чтобы спрятаться от волка; она протянула руки, как бы ища защиты, и, задержавшись на мгновение в этой прекрасной позе, вдруг вышла из танца и повелительно сказала: «Первый акт окончен. Закрой занавеску!» Она стала готовиться ко второму акту, но только после того, как поклонилась зрителям.

По словам Суламифь, именно этот момент решил судьбу ее племянницы. Ее особенно поразил тот факт, что «выражение лица танцующей девушки соответствовало позе. Падая на одно колено, она смотрела вниз или вверх, в потолок. Все это было очень естественно… Этому учат в балетных школах, чему иногда невозможно научить. И ребенок все делал сам, интуитивно». В балетные школы в то время принимали восьмилетних, но Суламифь зачислила ее на несколько месяцев раньше. Сначала приемная комиссия сомневалась, но это продолжалось только до тех пор, пока Майя не сделала реверанс. Этот реверанс так впечатлил директора школы Виктора Семенова, что он твердо сказал: «Вот эту возьмем». С тех пор Майя, начавшая ценить важность реверанса, работала над этим старинным элементом балета и достигла такого совершенства, что ее поклоны после спектаклей практически сами по себе становились на бис.

И ребенок все делал сам, интуитивно». В балетные школы в то время принимали восьмилетних, но Суламифь зачислила ее на несколько месяцев раньше. Сначала приемная комиссия сомневалась, но это продолжалось только до тех пор, пока Майя не сделала реверанс. Этот реверанс так впечатлил директора школы Виктора Семенова, что он твердо сказал: «Вот эту возьмем». С тех пор Майя, начавшая ценить важность реверанса, работала над этим старинным элементом балета и достигла такого совершенства, что ее поклоны после спектаклей практически сами по себе становились на бис.

Майя Плисецкая в «Умирающем лебеде»

АКТЕРСКАЯ СТОРОНА ЕЕ ТАЛАНТА

Я навсегда запомню ее импровизацию, которую она исполнила для своего будущего мужа Родиона Щедрина и для меня. Это было на карельском курорте Сортавала, где у живописной бухты Ладожского озера, окруженной сосновым лесом, располагался Дом творчества композиторов. Летом 1958 года мне посчастливилось получить туда билет благодаря моей матери, музыковеду Раисе Глазер. Майя и Родион собирались пожениться и немного раньше провели часть своего медового месяца. Погода была чудесная, и мы подолгу гуляли по лесу либо в составе триады, либо только мы с Майей, когда Щедрин был занят работой над новым произведением.

Майя и Родион собирались пожениться и немного раньше провели часть своего медового месяца. Погода была чудесная, и мы подолгу гуляли по лесу либо в составе триады, либо только мы с Майей, когда Щедрин был занят работой над новым произведением.

Когда мы возвращались, мы слушали, что он написал за это время, и, по его просьбе, даже помогали ему выбирать лучшие варианты сложных аккордов. А потом мы снова гуляли по лесу. На безымянной лесной поляне открывался незабываемый вид. Там Майя показала мне, как кланяются самые известные танцоры и балерины. Она подражала Семеновой, Лепешинской, Улановой, а также Асафу Мессереру, Ермолаеву, Чабукиани, Фадейчеву и другим своим партнерам. Каждая сопровождалась кратким комментарием, в котором, я уверен, она тоже подражала их манере говорить. Помню, комментарий Улановой состоял из одной фразы: «Прости, я не виновата, что я такая классная».

Тут-то меня и поразила чисто актерская сторона ее таланта, ее умение вникать в психологию тех, кому она подражала, в их мотивы, в, как говорят американцы, что их движет. Оказывается, сущность людей на самом деле ярко проявляется в их луках. Именно после этого я начал исследовать смычки исполнителей в разных жанрах исполнения. Жаль, что весь талант Майи режиссеры получили, заняв ее на постоянной основе в балете, где редко применялся ее драматический талант. Она сыграла всего в нескольких фильмах, хотя, на мой взгляд, могла бы стать крупной кинозвездой.

Оказывается, сущность людей на самом деле ярко проявляется в их луках. Именно после этого я начал исследовать смычки исполнителей в разных жанрах исполнения. Жаль, что весь талант Майи режиссеры получили, заняв ее на постоянной основе в балете, где редко применялся ее драматический талант. Она сыграла всего в нескольких фильмах, хотя, на мой взгляд, могла бы стать крупной кинозвездой.

Очевидная сила ее мастерства заключалась в области комедии, потому что с детства у нее было острое чувство юмора и непреодолимое желание подшучивать над людьми. Учителя из-за ее сарказма называли ее маленькой красной дьяволицей и часто наказывали и выгоняли из класса. Наказания приносили ей, коварной распутнице, радость: «тогда я могла делать, что хотела, а другие страдали в классе», — сказала Майя в интервью New York Times от 8 июня 19 года.87. Ее утверждение полностью подтверждается дневником Элли: «Майя не всегда была виновата в школьных шалостях, но она все равно любила брать на себя вину. Однажды учительница пригрозила отвести ее к директору, но потом забыла и пошла в учительскую готовиться к следующему уроку. Через некоторое время дверь приоткрылась и в комнату просунулась рыжая голова Майи. Она очень серьезно напомнила учителю: «Вы хотели отвести меня в кабинет директора!»

Однажды учительница пригрозила отвести ее к директору, но потом забыла и пошла в учительскую готовиться к следующему уроку. Через некоторое время дверь приоткрылась и в комнату просунулась рыжая голова Майи. Она очень серьезно напомнила учителю: «Вы хотели отвести меня в кабинет директора!»

«ЛИДЕР КОМАНЧЕЙ»

В Институте иностранных языков, где почти каждый день утомительно тренировали нас в английской грамматике, я последовал примеру юной Майи и бессовестно прогуливал, когда мог. Однажды Зоя Цветкова, профессор довольно скучного предмета (Методика преподавания), выгнала меня с лекции за разговоры (поэтому много лет спустя я испытал острое чувство вины, когда узнал, что в юности она дружила с с Мариной и Анастасией Цветаевыми, а ее картины с изображением семьи Цветаевых и пейзажи я видел в Музее Цветаевых в Тарусе). Но в то памятное утро я выбежал из института на улицу, полный радости от того, что у меня было так много времени для занятий музыкой. Подъехал трамвай, и я бросился к нему. Что было дальше, я не помню — меня сбил грузовик, и я потерял сознание на несколько часов. Так как у меня в руках был портфель, я упал лицом вниз и превратился в кровавое месиво. На следующий день Майя пришла ко мне в невзрачное серое здание больницы на другом конце Москвы. Вместо слов сочувствия она посмотрела мне в лицо, рассмеялась, а потом сказала: «Да ты вождь команчей!»

Что было дальше, я не помню — меня сбил грузовик, и я потерял сознание на несколько часов. Так как у меня в руках был портфель, я упал лицом вниз и превратился в кровавое месиво. На следующий день Майя пришла ко мне в невзрачное серое здание больницы на другом конце Москвы. Вместо слов сочувствия она посмотрела мне в лицо, рассмеялась, а потом сказала: «Да ты вождь команчей!»

Мне вдруг тоже стало смешно, только от смеха болело синяки и ссадины. А какой великолепный подарок принесла мне Майя! Фотоальбом под названием «Семья человека», полный фотографий, отобранных известным американским фотографом Эдвардом Стейхеном из трех миллионов снимков, сделанных в шестидесяти восьми странах. После сотрясения мозга читать было запрещено, но я мог бесконечно рассматривать большие фотографии. Они были сгруппированы по темам: детство, юность, любовь, старость и т. д. В моем мозгу отпечатались некоторые образы: фотографии мужа и жены до и после многих лет брака. Они были очень похожи друг на друга после стольких лет, проведенных вместе. Позже я заметил, что даже собаки с годами больше походили на своих хозяев, по крайней мере, по выражению морды.

Позже я заметил, что даже собаки с годами больше походили на своих хозяев, по крайней мере, по выражению морды.

Вскоре после того, как я выписался из больницы, у Майи был день рождения, и я долго ломал голову, пытаясь придумать, что ей подарить. Как и у каждого студента, у меня не было денег, чтобы их сжигать. Найти что-то оригинальное и недорогое в Москве в те времена было непросто. В итоге я подарил ей Микки Мауса — подарок, подаренный мне моей девушкой. Никогда бы не подумал, что в Нью-Йорке такие игрушки кучами навалены в каждом дешевом сувенирном магазине. Майя, побывавшая в Америке, должно быть, видела их и знала их цену, поэтому не могла оценить, насколько дорог был мне этот подарок. Моя подруга узнала о моей измене и так горько страдала, что через десять лет, став известной поэтессой, написала об этой обиде в своих мемуарах.

ИЗ СТАРЫХ ВСТРЕЧ С МАЙЕЙ

В середине 70-х мы с Майей встречались чаще, чем раньше — я приходил к ней в квартиру на углу Благовещенской и Тверской, где стены были увешаны картинами и гравюры, подаренные ей художниками, в том числе женой Фернана Леже и самим Шагалом. Майя рассказала мне, как Шагал использовал ее в качестве модели, когда создавал свой знаменитый витраж для фасада Метрополитен-опера (красная картина слева). Каждый раз, когда я прохожу мимо Линкольн-центра и смотрю в окно, я не нахожу явного сходства, но Шагалу важно было уловить позу, а не черты лица, что Майя показала великому художнику.

Майя рассказала мне, как Шагал использовал ее в качестве модели, когда создавал свой знаменитый витраж для фасада Метрополитен-опера (красная картина слева). Каждый раз, когда я прохожу мимо Линкольн-центра и смотрю в окно, я не нахожу явного сходства, но Шагалу важно было уловить позу, а не черты лица, что Майя показала великому художнику.

Майя в центре картины Шагала в Линкольн-центре

Мы сидели под гравюрами Шагала в гостиной и обсуждали искусство, музыку и поэзию, особенно Андрея Вознесенского, ее любимого поэта, который посвятил стихотворение ей называли «Цветаевой в балете», и Иосифа Бродского, которого она еще не знала… Говоря об отце, Майя как-то заметила, что ей больше всего запомнились его длинные пальцы и руки, на одной из которых был глубокий шрам от удара саблей во время гражданская война. По ночам, призналась она, ей часто снится один и тот же кошмар: пытают отца и ломают ему пальцы… Михаил Плисецкий месяцами подвергался страшным пыткам в Лефортовской тюрьме. А перед тем, как подписать признание, которое из него выбили, попросил следователя позвонить его жене и спросить о только что родившемся ребенке. Испугавшись, Рахиль успела только вымолвить «мальчик», прежде чем следователь повесил трубку. Я думаю, что эти кошмары в какой-то степени объясняют, почему Майе так хорошо удавались трагические балетные сцены.

А перед тем, как подписать признание, которое из него выбили, попросил следователя позвонить его жене и спросить о только что родившемся ребенке. Испугавшись, Рахиль успела только вымолвить «мальчик», прежде чем следователь повесил трубку. Я думаю, что эти кошмары в какой-то степени объясняют, почему Майе так хорошо удавались трагические балетные сцены.

Майя Плисецкая

ВЕЛИКИЙ СУПФЕР

В те годы я работал в журнале «За Рубежом» и старался, по возможности, размещать в международных обзорах Майю и ее тро выступления Упе. Каждый раз приходилось преодолевать сопротивление главного редактора Даниила Краминова, который, по словам завотделом, жаловался: «Опять Плисецкая! Она уже старая. Дайте мне отзывы о молодой балерине». Но в то время рецензий на молодых советских танцоров было мало, и поэтому Краминов, все еще жалуясь, пустил в газету подобранные мной рецензии.

Кроме зарубежных рецензий в нашем журнале, в советской прессе практически не появлялись рецензии на успешные зарубежные гастроли Майи. Зацензурили, кажется, с подачи всемогущего Юрия Григоровича, художественного руководителя Большого театра, с которым Майя посмела поссориться. И все же его громогласная слава, которой он обладал в то время, была во многом благодаря Плисецкой, создавшей незабываемые образы в своих ранних балетах, таких как Хозяйка Медной горы в Каменный цветок . Но Майе, как и всем великим артистам, вскоре надоело использовать один и тот же классический стиль, и ее потянуло попробовать свои силы в элементах современного танца — элементах, которые Бежар, Пети и другие известные хореографы того времени были готовы предоставить Майе. Григорович, скорее всего, боялся конкуренции и не допустил бы нового стиля на сцене Большого.

Зацензурили, кажется, с подачи всемогущего Юрия Григоровича, художественного руководителя Большого театра, с которым Майя посмела поссориться. И все же его громогласная слава, которой он обладал в то время, была во многом благодаря Плисецкой, создавшей незабываемые образы в своих ранних балетах, таких как Хозяйка Медной горы в Каменный цветок . Но Майе, как и всем великим артистам, вскоре надоело использовать один и тот же классический стиль, и ее потянуло попробовать свои силы в элементах современного танца — элементах, которые Бежар, Пети и другие известные хореографы того времени были готовы предоставить Майе. Григорович, скорее всего, боялся конкуренции и не допустил бы нового стиля на сцене Большого.

Через два года я решил работать в журнале «Ровесник», где под псевдонимом опубликовал две большие статьи к приезду Мориса Бежара в Москву, в частности, интервью с ним и Майей. Мы получили много откликов от читателей на ее увлекательную историю о том, как всего за неделю ей пришлось выучить сложный танец для 9 Бежара. 0005 Болеро :

0005 Болеро :

«Этот танец длится пятнадцать минут без единого перерыва, и все время я танцую мелодию, которая непрерывно повторяется и видоизменяется. Запомнить эту все более сложную последовательность чрезвычайно сложно. Я был в отчаянии… Но Морис Бежар оставался спокоен: «Не волнуйся, — успокоил он меня, — все будет хорошо». А для спектакля на столе позади зрителей был установлен свет, направленный на Бежара, так что я и только я мог видеть его руки и лицо. Перед каждым новым прохождением он давал мне символ темы, чтобы у меня было время сообразить, что делать, и я никогда не терялся. Я первый раз в жизни танцевала с суфлером, и в самом деле, каким суфлером!»

Майя Плисецкая в Болеро

Бежар в том же номере журнала заявил, что Плисецкая, балерина с классическим образованием, может исполнить любой современный танец, но танцовщица, специализирующаяся на современном стиле, не сможет Повторю выступления Плисецкой в балетной классике: «Откровением для меня стало творчество двух прославленных артистов (Майи Плисецкой и Владимира Васильева – А. М.), прославившихся на весь мир своими достижениями в области классического балета. Они были гораздо более подготовлены, чем так называемые современные танцоры, к принятию совершенно нового танцевального языка».

М.), прославившихся на весь мир своими достижениями в области классического балета. Они были гораздо более подготовлены, чем так называемые современные танцоры, к принятию совершенно нового танцевального языка».

ПОДРОБНЕЕ О ВСТРЕЧАХ С МАЙЯ

В то время для меня была важна каждая встреча с Майей. По-видимому, ей тоже нравилось разговаривать со мной, потому что однажды она вдруг воскликнула: «И почему я вынуждена проводить свою жизнь в общении с людьми, которые мне не интересны, а не в разговорах с моими близкими, которых я редко вижу? ” Похоже, многие знаменитости столкнулись с теми же проблемами. Марго Фонтейн, к которой Майя относилась с большим уважением, писала в своих мемуарах об опасностях, исходящих от ложных друзей: они беспрестанно льстят вам, оказывают мелкие услуги и утверждают, что вы величайшая из танцовщиц, поэтому и обращаются с вами как с королевой. Хотя в толпе поклонников есть искренние люди с самыми лучшими намерениями, все же эти похвалы невольно искажают ваше представление о себе. Надо быть настоящим художником, чтобы найти возможность быть самим собой в атмосфере всеобщего поклонения, точно зная, что любое притворство и лесть принижают ваше искусство и уродуют человека.

Надо быть настоящим художником, чтобы найти возможность быть самим собой в атмосфере всеобщего поклонения, точно зная, что любое притворство и лесть принижают ваше искусство и уродуют человека.

Я был очень благодарен Майе и Родиону за то, что они не изменили своего отношения ко мне и моей семье, когда нам отказали в визе в визовом центре. Моя семья провела все лето в Загорянке на даче с Рахиль Михайловной и Майей. Дети устроили для нее концерт: моя пятнадцатилетняя дочь Алиса пела русские песни, восьмилетняя Аня, дочь брата Майи Александра, танцевала, а мой шестилетний сын Филипп читал басни с размашистыми жестами. Он продекламировал их так выразительно, что Майя решительно заявила, что он действительно талантлив. Ее мнение пришло мне на ум, когда Филлип получил первый приз на Нью-Йоркском фестивале независимого кино за сатирический фильм ужасов. В «Новом русском слове» Олега Сулькина появилась рецензия с заголовком «Ужасно талантлив».

Азарий Мессерер с Майя Плисецкая

ЗАПИСЬ В ЭНЦИКЛОПЕДИИ

900 02 В 1987 году Майя, Родион Щедрин и Асаф Мессерер приехали в Бостон на фестиваль русского искусства. Как эмигрантка, я боялась, что задену их своим присутствием, и после спектакля проскользнула за кулисы, стараясь остаться незамеченной. Я сразу же оказался в объятиях музыкантов — друзей моей матери, недавно довольно скоропостижно скончавшейся в Москве. Тогда я впервые понял, что Реконструкция принесла глоток свободы, и бывшим соотечественникам больше не нужно было бояться встречаться с нами.

Как эмигрантка, я боялась, что задену их своим присутствием, и после спектакля проскользнула за кулисы, стараясь остаться незамеченной. Я сразу же оказался в объятиях музыкантов — друзей моей матери, недавно довольно скоропостижно скончавшейся в Москве. Тогда я впервые понял, что Реконструкция принесла глоток свободы, и бывшим соотечественникам больше не нужно было бояться встречаться с нами.

После этого фестиваля я решил, что теперь могу написать длинную статью о Майе на английском языке. Эта статья была опубликована в журнале «Танцевальная хроника», и я ею очень гордился. Журнал был очень технический — редактор попросил указать все звания и звания Майи и Родиона. Позже выяснилось, что во времена Реконструкции старые советские регалии были не в почете, поэтому Родион высказал Майе сильные слова по поводу моей статьи. Майя не умела читать по-английски, хотя моя первая жена дала ей несколько уроков и сказала, что у Майи хорошие языковые навыки. Вероятно, она была неосторожна, так как знала, что всегда будет окружена доброжелателями, которые могли бы перевести для нее иностранные языки. Жаль, потому что ей приходилось иметь дело с такими великими людьми, как Джон и Роберт Кеннеди, Франсуа Миттеран, Жак Ширак, Фрэнк Синатра и Грегори Пек. Ее воспоминания были бы намного ярче и точнее, если бы она разговаривала с ними без переводчиков. Обидно было еще и потому, что Майя решила, что моя статья, поскольку Родион критиковал ее за одну вещь, действительно ужасна. Между тем, она была перепечатана в престижной «Оксфордской энциклопедии балета» без, к моему удивлению, никаких сокращений.

Жаль, потому что ей приходилось иметь дело с такими великими людьми, как Джон и Роберт Кеннеди, Франсуа Миттеран, Жак Ширак, Фрэнк Синатра и Грегори Пек. Ее воспоминания были бы намного ярче и точнее, если бы она разговаривала с ними без переводчиков. Обидно было еще и потому, что Майя решила, что моя статья, поскольку Родион критиковал ее за одну вещь, действительно ужасна. Между тем, она была перепечатана в престижной «Оксфордской энциклопедии балета» без, к моему удивлению, никаких сокращений.

Я позвонил Майе во время ее последнего визита в Нью-Йорк на презентацию ее книги, изданной на английском языке. В конце разговора я спросил ее, когда мы встретимся снова. Ответ меня обескуражил: «ну ты же знаешь, как это на свете». Да, в нашем возрасте сложно что-либо знать наверняка. Грустно, но факт: в этом мире я ее, наверное, больше никогда не увижу. Ей в следующем году исполнится 90 лет, а мне уже 75. Но всегда, когда я думаю о ней, в моей памяти появляется она, исполняющая «представление поклонов» на лужайке в Сортавале — молодая, смеющаяся, любящая, с струящимися и нежные руки…

Азарий Мессерер

Перевод Анны Патрисии Бильярд

Под редакцией Бориса Певзнера 3

9 0003

дизайн: www. russian-translation.com.au

russian-translation.com.au

www.computer-training.com.au

Нравится:

Нравится Загрузка…

Майя Плисецкая — Императорская премия

- Главная

- Лауреаты

- Все лауреаты

- 2006

- Майя Плисецкая

Русскую балерину и бывшую приму Большого театра Майю Плисецкую часто называют величайшей балериной ХХ века. Она родилась в артистической семье, но, к сожалению, при Сталине ее отца обвинили в политических преступлениях и расстреляли, а мать сослали. Она окончила Большую школу балета и стала там солисткой в сложный период, когда Россия находилась под ударом во Второй мировой войне. Она сразу же стала звездой, и говорят, что в мире нет большой сцены, где бы она не танцевала главную роль. Ее репутация еще больше упрочилась благодаря ее интерпретации классического Роль «Умирающий лебедь », хотя она все чаще предпочитала танцевать новые «антисоветские» произведения, такие как Кармен-сюита и Болеро Мориса Бежара. В результате на протяжении многих лет она находилась под круглосуточным наблюдением КГБ и не имела права выезжать за границу, несмотря на статус примадонны. Политический гнет она смогла вынести благодаря поддержке мужа и композитора Родиона Щедрина. Она играла главную роль и получила признание критиков в таких балетах, как Анна Каренина , Чайка и Дама с болонкой , используя музыку мужа и ее хореографию, вдыхая новую жизнь в мир исполнительского искусства. Много времени она уделяет воспитанию молодежи.

В результате на протяжении многих лет она находилась под круглосуточным наблюдением КГБ и не имела права выезжать за границу, несмотря на статус примадонны. Политический гнет она смогла вынести благодаря поддержке мужа и композитора Родиона Щедрина. Она играла главную роль и получила признание критиков в таких балетах, как Анна Каренина , Чайка и Дама с болонкой , используя музыку мужа и ее хореографию, вдыхая новую жизнь в мир исполнительского искусства. Много времени она уделяет воспитанию молодежи.

Русскую балерину и бывшую примадонну Большого театра Майю Плисецкую часто называют величайшей балериной ХХ века. Она родилась в Москве в семье выдающихся еврейских художников. Она пошла в школу на Шпицбергене, где ее отец работал инженером. В 1938 года он был расстрелян во время сталинских репрессий, а ее мать, актриса немого кино, была депортирована в Казахстан. Майю усыновила ее тетя, балерина Суламифь Мессерер, которая в 1960 году основала Токийский балет. Майя училась у великой балерины Елизаветы Гердт и впервые выступила в Большом театре, когда ей было всего 11 лет. В 1943 году она окончила хореографическое училище и поступила в балетную труппу Большого театра, где выступала до 1990 года.0005 Лебединое озеро и Аврора в Спящая красавица . Плисецкая играла главную роль и получила признание критиков в таких балетах, как «Анна Каренина» , «Чайка» и «Дама с собачкой », сочетая музыку своего мужа и композитора Родиона Щедрина и ее хореографию, чтобы вдохнуть новую жизнь в мир исполнительского мастерства. искусства. В советской экранизации «Анна Каренина » она сыграла княжну Тверскую. В 1971 году ее муж написал балет на эту же тему, где она сыграла главную роль. Анна Каренина также была ее первой пробой хореографии. Однако она все чаще предпочитала танцевать новые «антисоветские» произведения, такие как Carmen Suite и Bolero Мориса Бежара, в результате чего КГБ поставило ее под круглосуточное наблюдение и не разрешало гастролировать за границей в течение многих лет.

Майя училась у великой балерины Елизаветы Гердт и впервые выступила в Большом театре, когда ей было всего 11 лет. В 1943 году она окончила хореографическое училище и поступила в балетную труппу Большого театра, где выступала до 1990 года.0005 Лебединое озеро и Аврора в Спящая красавица . Плисецкая играла главную роль и получила признание критиков в таких балетах, как «Анна Каренина» , «Чайка» и «Дама с собачкой », сочетая музыку своего мужа и композитора Родиона Щедрина и ее хореографию, чтобы вдохнуть новую жизнь в мир исполнительского мастерства. искусства. В советской экранизации «Анна Каренина » она сыграла княжну Тверскую. В 1971 году ее муж написал балет на эту же тему, где она сыграла главную роль. Анна Каренина также была ее первой пробой хореографии. Однако она все чаще предпочитала танцевать новые «антисоветские» произведения, такие как Carmen Suite и Bolero Мориса Бежара, в результате чего КГБ поставило ее под круглосуточное наблюдение и не разрешало гастролировать за границей в течение многих лет. В этом ее поддерживал муж. В 1973 году Ролан Пети написал для нее «Болезнь розы», а несколько лет спустя Морис Бежар написал «Айседору». Она руководила балетной оперой Рима и между 19В 87-м и 1990-м был директором Испанской национальной лирической балетной труппы.

В этом ее поддерживал муж. В 1973 году Ролан Пети написал для нее «Болезнь розы», а несколько лет спустя Морис Бежар написал «Айседору». Она руководила балетной оперой Рима и между 19В 87-м и 1990-м был директором Испанской национальной лирической балетной труппы.

Майя Плисецкая олицетворяет величайшие традиции русского балета. Ее потрясающая техника и способность вдохнуть жизнь в традиционные хореографии и изобретать новые поставили ее в авангарде эволюции современного балета. Не менее важной для подрастающего поколения танцоров была ее деятельность в качестве педагога и дирижера кордебалета. В настоящее время она проводит большую часть своего времени, занимаясь образованием молодежи.

Биография

| 1925 | Родился 20 ноября в Москве | |

| 1934 | Поступил в балетную школу Большого театра в Москве | |

| 1943 | После окончания школы поступил в Ансамбль Большого театра | |

| 1947 | Стала прима-балериной после исполнения Одетты-Одилии в балете Лебединое озеро | |

| 1967 | Кармен в Кармен-сюита | |

| 1972 | Главная роль в Анна Каренина и первый опыт хореографии | |

| 1973 | La Rose Malade Ролана Пети | |

| 1976 | Айседора , Болеро Мориса Бежара | |

| 1979 | Перформанс с Хорхе Донном в опере Бежара Леда | |

| 1980 | Представление в Чайка | |

| 1986 | Награжден орденом Почетного легиона Франции | |

| 1987-89 | Руководил Испанским национальным балетом в Мадриде | |

| 1993 | Стал почетным профессором Московского университета | |

| 1994- | Начал руководить международным конкурсом артистов балета «Майя» | |

| 2003 | Постановка нового мюзикла Песни, посвященные королям в исполнении Танцевальной команды Такаразука | |

| 2005 | Награжден премией принца Астурийского | |

| 2006 | Исполняется Ave Maya в постановке Бежара в Токио | |

| 2015 | Умер 2 мая в Мюнхене, Германия |

© Санкэй Симбун, 2006 г.

Видео

Видео