М Цветаева 👀 «Вчера еще в глаза глядел» стих с анализом

Стих Марина Цветаева, анализ Дмитрий Кубраков

Читаем стих

Вчера еще в глаза глядел,

А нынче — всё косится в сторону!

Вчера еще до птиц сидел,-

Всё жаворонки нынче — вороны!

Я глупая, а ты умен,

Живой, а я остолбенелая.

О, вопль женщин всех времен:

«Мой милый, что тебе я сделала?!»

И слезы ей — вода, и кровь —

Вода,- в крови, в слезах умылася!

Не мать, а мачеха — Любовь:

Не ждите ни суда, ни милости.

Увозят милых корабли,

Уводит их дорога белая…

И стон стоит вдоль всей земли:

«Мой милый, что тебе я сделала?»

Вчера еще — в ногах лежал!

Равнял с Китайскою державою!

Враз обе рученьки разжал,-

Жизнь выпала — копейкой ржавою!

Детоубийцей на суду

Стою — немилая, несмелая.

Я и в аду тебе скажу:

«Мой милый, что тебе я сделала?»

Спрошу я стул, спрошу кровать:

«За что, за что терплю и бедствую?»

«Отцеловал — колесовать:

Другую целовать»,- ответствуют.

Жить приучил в самом огне,

Сам бросил — в степь заледенелую!

Вот что ты, милый, сделал мне!

Мой милый, что тебе — я сделала?

Всё ведаю — не прекословь!

Вновь зрячая — уж не любовница!

Где отступается Любовь,

Там подступает Смерть-садовница.

Самo — что дерево трясти! —

В срок яблоко спадает спелое…

— За всё, за всё меня прости,

Мой милый,- что тебе я сделала!

14 июня 1920 года

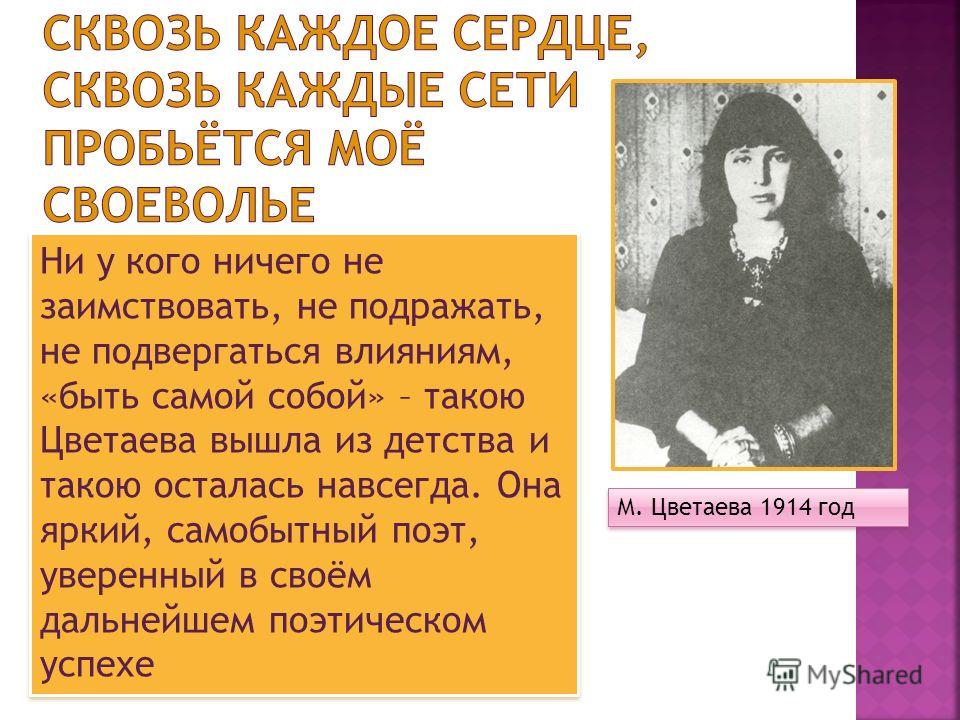

Общепринято считать, что стихотворение Марины Цветаевой «Вчера ещё в глаза глядел» посвящено только любви, но поэтесса взяла более высокую планку – в стихах просматриваются философские и пророческие нотки.

Послание мужу

🔥 Для анализа строк стоит вспомнить, в каком году они были написаны и чем тогда жила Цветаева. Пишется стихотворение в 1920 году, года терпит поражение Деникин, и остатки белой армии уходят через Крым в чужие земли. Покидает Россию и муж Марины Сергей Эфрон, который был белым офицером. Перед Цветаевой разворачиваются две трагедии – личная драма расставания с любимым человеком и крах вчерашних идеалов, падение трёхглавого орла царской России.

Строки:

Увозят милых корабли,

Уводит их дорога белая…

Лезвие войны

📝 Показывают момент отхода остатков белой гвардии после поражения Деникина на фронте гражданской войны. Корабли увозят не только милых, они увозят то, чем жила интеллигенция долгие годы.

Для Марины наступают тяжёлые времена – уехал муж, нет былой страны и на горизонте жизни туман. Просьба отпустить к мужу долго лежит под сукном, только в 1922 году власти отпускают Цветаеву в Европу. В момент написания строк она вообще не знает, увидит ли мужа или туман впереди станет мраком.

Марине в 1920 году 28 лет – пора расцвета, время для любви и творчества, но в душе стоит отчаянье, на фоне которого и пишутся стихи. О глубине отчаянья говорят строки:

Где отступается Любовь,

Там подступает Смерть-садовница.

Упрёк Цветаевой

👀 Цветаева знает, что скоро ей принимать решение, хотя в душе оно и принято – быть с мужем или разделить трагическую судьбу Родины. Марины выбирает первое – выбирает долг жены и женщины, оставляя гимн патриотизма тем, кто разрушил день вчерашний.

Марины выбирает первое – выбирает долг жены и женщины, оставляя гимн патриотизма тем, кто разрушил день вчерашний.

В стихотворение несколько раз повторяются строки:

Мой милый, что тебе я сделала?

❗️ В этом упрёк мужу, который сделал свой выбор в тяжёлую минуту в пользу Родины. Возможно, это долг и честь офицера, возможно, нечто большее. Так или иначе, Эфрон не стал прятаться под крылом семейного тепла, а вступил в армию Деникина и до последнего боролся за восстановление монархии. В стихах Цветаева обвиняет мужа, что он выбрал Родину, но сама она выбирает мужа.

Символичны последние строки, в которых она раскаивается:

— За всё, за всё меня прости,

Мой милый,- что тебе я сделала!

Шаг за шагом приходит понимания того, что Сергей не мог поступить иначе – это был его долг не только как офицера, но и как человека. Его выбор не в пользу семьи помог сделать Марине выбор в пользу мужа. Он не упал в её глазах, а наоборот поднялся, так как на деле показал, что он человек чести.

Он не упал в её глазах, а наоборот поднялся, так как на деле показал, что он человек чести.

🔥 Сложное, тяжёлое, но сильное стихотворение, которое написала великая поэтесса в непростое для себя и страны время. Рекомендую, если не заучивать его до механики, то постараться вникнуть в глубину строк.

Аудио Т. Бондаренко

Предлагаем послушать эти стихи в исполнении Татьяны Бондаренко.

ТОП русской поэзии

- 💔 Анна Ахматова

- 🍷 Александр Блок

- ✨ Валерий Брюсов

- 👀 Борис Пастернак

- ☝ Владимир Маяковский

- ✨ Зинаида Гиппиус

- ✔ Иосиф Бродский

- 🩸 Николай Гумилёв

- 💕 Николай Заболоцкий

- 😢 Марина Цветаева

- 🩸 Осип Мандельштам

- 💕 Сергей Есенин

- 🍂 Иван Бунин

- 📝 Федор Тютчев

- ✨ Игорь Северянин

- 👼 Константин Бальмонт

- 💕 Афанасий Фет

«Мой милый, что тебе я сделала?» — Спецформат

(Попытка прочтения одного из стихотворений Марины Цветаевой)

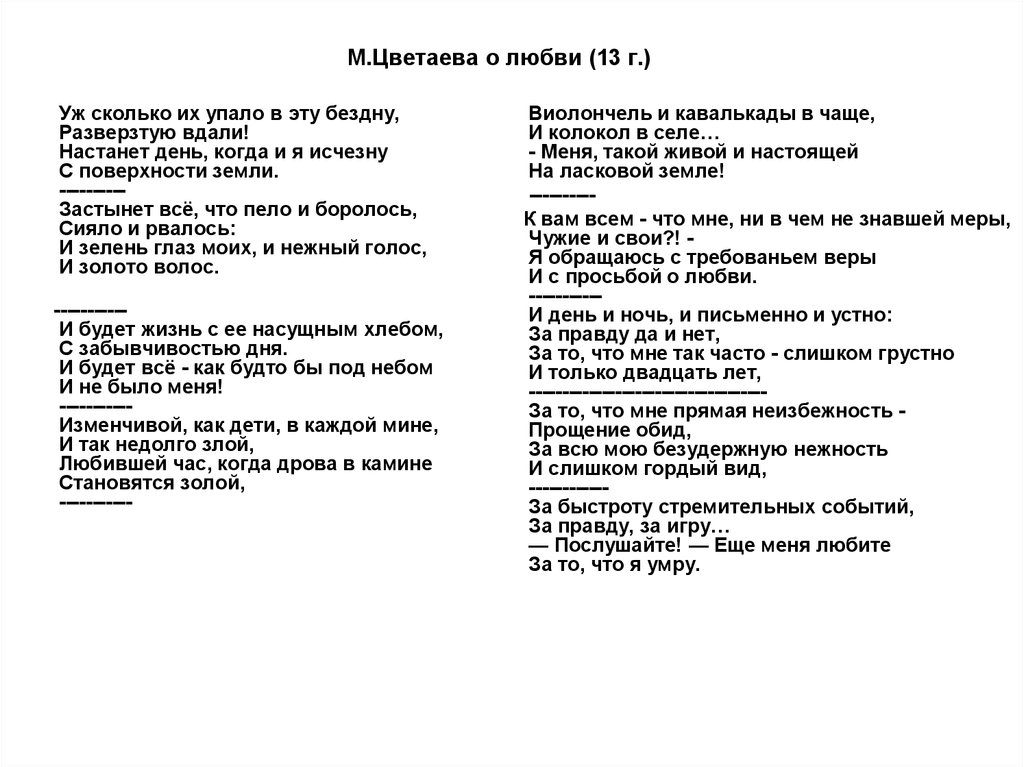

Пять трагических женских имен, словно пять лучей алмазной звезды, негасимо светятся в русской поэзии ХХ-го века. Несравнимые ни по голосу, ни по силе таланта, совершенно не похожие друг на друга, они, тем не менее, будто сестры, сроднены в своих судьбах, так жестоко истерзанных безжалостным временем.

Несравнимые ни по голосу, ни по силе таланта, совершенно не похожие друг на друга, они, тем не менее, будто сестры, сроднены в своих судьбах, так жестоко истерзанных безжалостным временем.

Это – Анна Ахматова, Марина Цветаева, Анна Баркова, Ольга Берггольц и Ксения Некрасова.

Каждая из них прошла свой «крестный путь» до своей «голгофы». Каждая из них выстрадала все, что ей вышло по жребию, порой с первых своих поэтических шагов провидя и предчувствуя свою судьбу.

Так было с Ахматовой. Вспомним хотя бы ее «Молитву», написанную еще в 1915 году:

…Дай мне годы недуга,

Задыханья, бессонницу, жар,

Отними и ребёнка и друга,

И таинственный песенный дар.

Как, отчего, почему это так неожиданно выплеснулось, вымолилось из ее души? Наваждение, наитие, которое, спустя всего шесть лет, в 1921 году вырвалось истошным воплем:

Я гибель накликала милым,

И гибли один за другим.

О, горе мне! Эти могилы

предсказаны словом моим.

У нее все сбылось И расстрел первого мужа – поэта Николая Гумилева, и долгие лагерные скитания второго, арестованного в 1935 году, вместе с ее сыном Левушкой, и долгие стояния с передачами в «предбанниках» ленинградских «Крестов», и безмерная тоска одиночества, хула недоброжелателей, и предательства ретивых коллег по перу, беспросветный, безысходный ужас отверженности…

Они все, эти женщины, одна за другой, шли кругами ада. Почитаемые и презираемые, возносимые и втаптываемые в грязь. Некоторым из них, как, например. Ахматовой и Берггольц, улыбнулось прижизненное счастье. Благодарная, хоть и запоздалая, любовь современников, государственные и международные премии, всемирное признание.

Остальные это признание получили только после смерти. И Баркова, и Некрасова, и Цветаева.

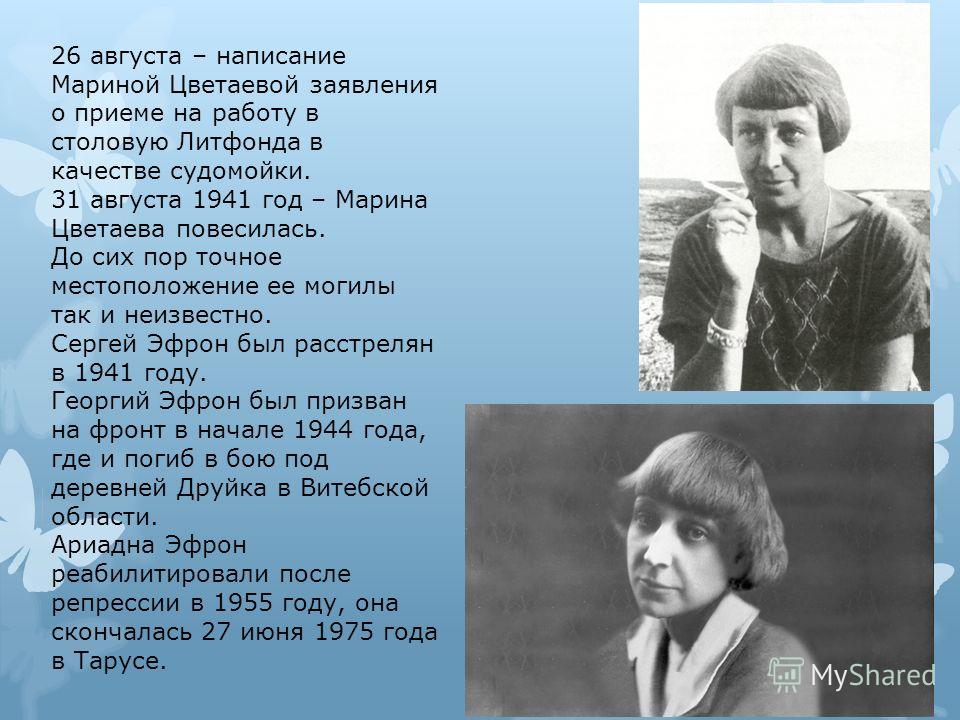

В тетради дочери Цветаевой, Ариадны Сергеевны, есть коротенькая запись: «Как-то раз Лида Бать вспомнила один рассказ Веры Инбер про маму: в первые годы революции они где-то встречали Новый год, – гадали по Лермонтову. Маме выпало – «а мне два столба с перекладиной». Потом вместе возвращались. Темными снежными улицами, разговаривали, смеялись. Мама вдруг замолкла, задумалась и повторила вслух: «А мне два столба с перекладиной…»

Маме выпало – «а мне два столба с перекладиной». Потом вместе возвращались. Темными снежными улицами, разговаривали, смеялись. Мама вдруг замолкла, задумалась и повторила вслух: «А мне два столба с перекладиной…»

И она получила в итоге эти два ужасных «столба», поддерживавших пролет двери, возле той поперечной балки, на которой 31 августа 1941 года и закончилась ее жизнь.

Знаю, умру на заре! На которой из двух,

Вместе с которой из двух – не решить по заказу!

Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел потух!

Чтоб на вечерней заре и на утренней сразу!

………………………………………………………

Нежной рукой отведя нецелованный крест,

В щедрое небо рванусь за последним приветом.

Прорезь зари – и ответной улыбки прорез…

– Я и в предсмертной икоте останусь Поэтом!

Да, поэтом она оставалась всегда. И вся ее жизнь была как сплошная сердечная рана, которую она пыталась залечить, заглушить, успокоить льющимися из нее кровоточащими строками бесконечных признаний и откровений.

И вся ее жизнь была как сплошная сердечная рана, которую она пыталась залечить, заглушить, успокоить льющимися из нее кровоточащими строками бесконечных признаний и откровений.

Ее любовная лирика – это писавшаяся всю жизнь, но так и не доведенная до конца летопись чувств, порою тихих и умиротворённых, а порою мятежных, взрывчатых, переполненных отчаянием и ревностью, тоской и обидой.

…Перестрадай же меня! Я всюду:

Зори и руды я, хлеб и вздох,

Есмь я и буду я, и добуду

Губы – как душу добудет бог:

Через дыхание – в час твой хриплый,

Через архангельского суда

Изгороди! – Все уста о шипья

Выкровлю и верну с одра!

И еще:

Целовалась с нищим, с вором, с горбачом,

Со всей каторгой гуляла – нипочем!

Алых губ своих отказом не тружу,-

Прокаженный подойди – не откажу!

И – еще горше, еще отчаяннее:

Что же мне делать, слепцу и пасынку,

В мире, где каждый и отч и зряч,

Где по анафемам, как по насыпям –

Страсти! Где насморком

Назван плач!

Что же мне делать, ребром и промыслом

Певчей!- как провод! Загар! Сибирь!

По наважденьям своим – как по мосту!

С их невесомостью

В мире гирь.

Что же мне делать, певцу и первенцу,

В мире, где наичернейший – сер!

Где вдохновенье хранят, как в термосе!

С этой безмерностью

В мире мер?!

Эта дикая удаль и безумный напор страстей, то с цыганским надрывом, то с презрительно ледяным «олимпийским» спокойствием, красной нитью проходит через все творчество Цветаевой:

…Между любовью и любовью распят

Мой миг, мой час, мой день, мой год, мой век.

«Женская ранимость души, женская тоска, несбыточная мечта о рыцарском поклонении, о жертвенной любви и – мужская активность чувств, мужской напор страстей, умение чисто по-мужски идти на разрыв», – так характеризует Марину в своей книге «Скрещение судеб» Мария Белкина , одна из тех, благодаря кому мы так много сегодня знаем о жизни поэтессы. – «В ней было что-то от ведуньи, расколовшей к черту все крынки, чугуны, презревшей людские каноны, молву – и на шабаш! И в то же время это была просто несчастная женщина, замученная, забитая горем, судьбой».

И вот именно эта, именно такая, только такая! – женщина могла с болью и криком (подобно родовому!) выхлестнуть, выплеснуть, выплакать из себя, из самых тайных недр души свое самое горькое, самое потрясающее, самое женское стихотворение.

Вчера еще в глаза глядел,

А нынче – все косится в сторону!

Вчера еще до птиц сидел, –

Все жаворонки – нынче – вороны!

Я глупая, а ты умен,

Живой, а я остолбенелая.

О вопль женщин все времен:

«Мой милый, что тебе я сделала?!»

Уже этот зачин, поначалу такой неторопливый, описательно подробный, заставляет не только насторожиться, но даже и почувствовать назревшую трагедию. Да, уже что-то случилось. «Ты» уже не тот, «ты» изменился, стал равнодушным, скучен, отчужден. Почему? Объясни, ведь «ты» такой умный! И вот уже подступает, накатывается, вырывается пока еще не конкретный, пока еще только общий «вопль женщин всех времен».

И снова – пока только о них, других, многих – от мучениц античных веков до наших дней:

И слезы ей – вода, и кровь –

Вода, – в крови, в слезах умылася!

Не мать, а мачеха – Любовь:

Не ждите ни суда, ни милости.

Увозят милых корабли,

Уводит их дорога белая…

И стон стоит вдоль всей земли:

«Мой милый, что тебе я сделала?»

Напряжение нарастает, ритм учащается, как сердечный, хотя внутренне он вроде бы не изменился. Но надвигается ожидание уже основного – личного! – ради которого и задумано все это. И вот наконец, как обвал, как волна, уносящая и захватывающая всю тебя целиком, потому что это кричит уже не Цветаева, а множестве женщин, сопереживающих ее горю.

Вчера еще – в ногах лежал!

Равнял с Китайскою державою!

Враз обе рученьки разжал, –

Жизнь выпала – копейкой ржавою!

Детоубийцей на суду

Стою – немилая, несмелая.

Я и в аду тебе скажу:

«Мой милый, что тебе я сделала?»

Здесь не замечаешь таких, казалось бы, «примитивных» рифм, как «лежал – разжал», не воспринимаешь и совсем не рифмующихся «суду – скажу», хотя рядом есть совершенно созвучное «в аду», и автор вполне могла бы подставить его к «суду», в сущности ничего в строке не меняя. Но ведь это уже как бы и не стихотворение, а само живое страдание. И тут уже не до шлифовки текста, не до холодной рассудочности и редакторской правки. Это уже сама боль незатихающая и неподвластная никакому наркозу:

Спрошу я стул, спрошу кровать:

«За что, за что терплю и бедствую?»

«Отцеловал – колесовать:

Другую целовать», – ответствуют.

Жить приучил в таком огне,

Сам бросил в степь заледенелую!

Вот что ты, милый, сделал мне!

Мой милый, что тебе – я сделала?

Какие образы, какие слова! «Колесовать»… «жить… в огне», «бросил в степь заледенелую» – точнее и яростнее, наверное, уже не придумать.

Он, может быть, наконец-то захочет объясниться, ответить, успокоить, обмануть, как уже бывало не раз. Но она, все зная и все понимая, не дает ему вымолвить и слова. Потому что его слова уже напрасны, потому ничего уже больше нельзя возвратить и спасти. И поэтому – непререкаемо, непримиримо, но всепрощающе:

Все ведаю – не прекословь!

Вновь зрячая – уж не любовница!

Где отступается Любовь,

Там подступает Смерть – садовница.

Само – что дерево трясти! –

В срок яблоко спадает спелое…

За все, за все меня прости,

Мой милый, – что тебе я сделала!

Все понято, все выстрадано, – до конца. Наступило прозрение, отрезвление, отрешимость, или отрешенность от всего, что терзало, калечило, мучило. «Яблоко» поспело и упало «в срок». И вместо отступившей Любви подступает Смерть. Поэтому, уже не я «тебя», а ты меня «за все прости» За все, что тебе Я сделала!»

И вместо отступившей Любви подступает Смерть. Поэтому, уже не я «тебя», а ты меня «за все прости» За все, что тебе Я сделала!»

А что заключается в этом «за все» – уже не важно. Об этом знаем только мы с тобой – ты и я. Прости за то, что любила, за то, что страдала, за то, что верила. За Любовь, за Страдания, за Веру, – за все с большой буквы. И уже не требуется твой ответ, он бессмыслен. Потому что Я «вновь зрячая» и «ведаю» все.

Такие вот мысли приходят. Страшное это стихоТВОРЕНИЕ. Великое стихоТВОРЕНИЕ.

Были потом у нее и другие, не менее горькие и выстраданные. Вроде «Попытки ревности» – стона оскорбленного самолюбия; высокомерное, язвительное, захлебывающееся от жестокого желания отомстить недостойному ее. Но все это было уже после. После того – бессмертного! Когда-то, совсем ещё юная, она сказала в Коктебеле Максимилиану Волошину: «Мне надо быть очень сильной и верить в себя – иначе совсем невозможно жить!» И через несколько лет в письме к Черновой-Колбасиной у нее так же вырвется: «Но без любви мне все-таки на свете не жить…»

Силы иссякли, вера пропала, любовь не воскресла.

Жить было нечем и не зачем. Муж и дочь уже шли своими дорогами ада. Ну а сыну любимому она только мешала, потому что уже ничего не могла ему дать.

И тогда снова вспомнилось и сбылось роковое пророчество: «…а мне два столба с перекладиной…»

Круг замкнулся.

До сих пор никто не знает точного расположения ее могилы. Словно бы ее и нет.

А есть только книги. И только стихи.

Наталья МАРФИНА, сценарист

Стихи Марины Ивановны Цветаевой

Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) была одной из величайших поэтесс 20-го века в России и, по мнению Иосифа Бродского, самой новаторской. В Москве есть дом-музей Цветаевой. Была замужем за Сергеем Эфроном, от которого родила троих детей. После того, как он был казнен за шпионаж в 1941 году, она покончила жизнь самоубийством в том же году.

Вот семь стихотворений Марины Ивановны Цветаевой, переведенные с русского на английский американским поэтом-эмигрантом Стивеном А. Розвенцем и профессором русского языка, литературы и культуры Университета Южной Флориды Виктором Пеппардом.

Розвенцем и профессором русского языка, литературы и культуры Университета Южной Флориды Виктором Пеппардом.

1.

Animal — Barn,

Pilgrim — Road,

Труп — Канафа,

Каждому свое.

Жена лукавит,

Царь собирает,

И воздаю хвалу

Твое имя зовет.

1916

2.

Четыре года.

Глаза застыли кубиками,

брови уже обречены,

с кремлёвских высот

сканируем

впервые сегодня

льдину.

Льдины, ледяные корки

и купола.

Кольцо золотое,

слинг серебряное.

Скрещенные руки,

немой рот.

Нахмуренный лоб – Наполеон!

Созерцать Кремль.

«Мама, а куда девается лед?»

«Вперед, мой лебедь.

Мимо дворцов, церквей, ворот –

Вперед, мой лебедь!

Озадаченный взгляд.

«Ты любишь меня, Марина?»

«Очень».

«Навсегда?»

«Да».

Sunset’s Sop,

надо вернуться:

Тебе в детскую, а мне –

читать грубые письма

которые кусают губы.

ICE

поддерживает поток

.

24 марта 1916 г.

3.

Возврат босса

Lame Horse.

Ржавый меч.

Кто он?

Какой-нибудь любимый начальник?

Часы вздохнули.

Века шагнули вперед

Глаза вниз.

Все есть.

Враг–друг.

Шип-лавр.

Мечты колотые

Колючая хрипотца.

Ржавая лошадь.

Хромой меч.

Филейный плащ.

Тотем прямой спиной.

4.

Я так рада, что вы не одержимы мной.

Я в восторге, что не одержим тобой.

Эта земная сфера такая тяжелая

Не уплывет ни из-под меня, ни из-под тебя.

Я рад, что я могу быть Waggish —

рассеян — и не игрушку со словами,

не смягчайте некоторую удушающую волну,

наши рукава едва дразнят.

Я несказанно рад, что испытать мой лик

Другого сладко обнимешь,

И не предскажешь, я сгорю в аиде

За то, что не жадно целую твою.

Что ласковое имя мое, милый мой,

Не ляпнешь ругаться день и ночь . . .

, что эта церковь — это прикосновение тише

не будет петь Аллилуйя на таких высотах!

благодаря вашему сердцу кулак сжал

, что, не зная себя!

Люби меня так: за безмятежные ночи,

За редкость свиданий на закате,

За отсутствие вечерних прогулок под лучами луны,

За то, чтобы солнце никогда не освещало и восторженные головы –

За то, что ты не одержим – увы – мной ,

Для меня не одержима – увы – тобой!

5.

Ну и зачем такие ляпы?

Драма такая глупая и глупая.

Не есть, чтобы бормотать свой суп.

Выверни кулаки из глаз.

Нет причин дурачиться.

Я твой отец, а не прогорклый парень.

Так зачем глотать икать, что плакать?

Какой ты тип мужчины?

Выверни эти кулаки из глаз.

Как насчет всего этого ля-ля поплакать?

6.

Крошечные руки холодно мнут

Их халат.

Наша избалованная девчушка дрожит призрачно-белой,

Внучка бабушка эклектика заряжена

С мгновением – «Ф».

Знающий взгляд Учителя не верит

Слезы с пустых крокодильих морд.

О милая дорогая! «F» — одно ужасное поражение.

Первый позор ребенка.

7.

Еще один разрывочный сарай

Для того, что идет впереди,

Я опустите ваше кольцо в

, чтобы вы могли влажно волновать его

на пальце.

Другие приобретают мужчин,

золотые кольца для исправления,

серьги из лунного камня,

у меня есть слеза,

какое-то жидкое бирюзовое отчаяние

которое высохнет с рассветом.

Можешь носить какое-то время,

воспоминания все еще живы,

когда наступит новая волна

если ты больше не сможешь носить,

брось это в глубокую

провел ночь в каком-то колодце.

VIC Язык, литература и культура в Университете Южной Флориды в Тампе. Он опубликовал статьи на английском и русском языках о русских писателях от Бабеля до Замятина, монографию о Юрии Олеше и книгу в соавторстве с Джеймсом Риорданом о советской спортивной дипломатии. Он также опубликовал ряд статей о Нормане Мейлере и русской литературе. Кроме того, Пеппард опубликовал переводы стихов Некрасова и Евтушенко и сочинил собственные оригинальные стихи на русском языке.

Стивен А. Розвенк – широко публикуемый поэт-эмигрант, который в настоящее время проживает в Таиланде. Он опубликовал шесть сборников стихов: «Четвертый поворот», «Грасс Хилл», «Экфрастические соловьи», «Печенье с предсказаниями Новой Англии», «Смерть — это рождение» и «Тайский дневник». Более двухсот его стихов были опубликованы по отдельности в многочисленных литературных журналах: The Mailer Review, Buddha Poetry Review, Blue Lake Review, Dm Du Jour, Equinox, Eunoia Review, Glass Poetry, Naugatuck River Review, New Pattaya Review, Philadelphia Poets, «Поэты против войны», «Таверна сливового дерева» и «WordPeace». В прошлом он был получателем двух грантов Совета по искусству Вильямсбурга, Массачусетс, на поэзию.

143. (Марина Цветаева) – Critical Provisions

И, частично, 143. (Элен Файнштейн написана Living Angel (Элен Файнштейн) при содействии переводов Файнштейна ) с русского, на который я буду опираться. Хотя Ливингстон говорит нам, что голос Цветаевой «особенно трудно уловить», Цветаева придерживается такого взгляда на поэзию, который может дать переводчику силу, хотя и возлагает на акт перевода бремя самых высоких творческих ожиданий. В письме к Рильке от 19 июля26, она утверждает, что Гёте (ее герой) был неправ, говоря, что ничего существенного в поэзии нельзя достичь на иностранном языке: «Написание стихов само по себе является переводом с родного языка на другой, французский или немецкий должен сделать нет разницы. Ни один язык не является родным языком. Написание стихов — это переписывание их». Из чего может следовать, что перевод поэзии влечет за собой переписывание родного языка перевода.

Хотя Ливингстон говорит нам, что голос Цветаевой «особенно трудно уловить», Цветаева придерживается такого взгляда на поэзию, который может дать переводчику силу, хотя и возлагает на акт перевода бремя самых высоких творческих ожиданий. В письме к Рильке от 19 июля26, она утверждает, что Гёте (ее герой) был неправ, говоря, что ничего существенного в поэзии нельзя достичь на иностранном языке: «Написание стихов само по себе является переводом с родного языка на другой, французский или немецкий должен сделать нет разницы. Ни один язык не является родным языком. Написание стихов — это переписывание их». Из чего может следовать, что перевод поэзии влечет за собой переписывание родного языка перевода.

Файнштейн, по крайней мере, привносит что-то живое в английский — и, думаю, тоже живое, в отличие от других английских стихотворений (а значит, по цветаевским меркам — успех). Здесь десятая часть из последовательности, Поэма Конца :

.

Вплотную, как одно существо, мы

начинаем: там наше кафе!

.

Там наш остров, наша святыня, где

утром мы люди

.

сброд, парочка только на минутку,

провели утренник:

.

с вещами с деревенских рынков, кислыми

вещами, увиденными сквозь сон или весной.

Кофе там был противный

целиком сделан из овса (а

.

овсом можно погасить

каприз в прекрасных скаковых лошадях).

Арабией не пахло.

Аркадия была в

.

этот кофе.

.

Но как она улыбнулась нам

и посадила нас к себе,

грустная и житейская в своей мудрости

седая любовница.

.

Улыбка у нее была заботливая

(мол: завянешь! живи!),

это была улыбка безумию и

безденежью, зевоте и любви

.

и – это было главное –

смехом

.

Больше всего в молодости

в страстях этого климата

взорвано из какого -то другого места

, вытекающий из некоторых других источников

.

в то тусклое кафе

(бурнус и Тунис) где

она улыбалась надежде и плоти

под старомодной одеждой.

.

(Мой дорогой друг Я не жалуюсь

Это просто очередной шрам.)

Подумать только, как она нас проводила,

эта хозяйка в кепке

.

штука как голландская шляпа…

.

Не совсем помня, не совсем

понимая, нас уводят с праздника—

по нашей улице! уже не наша тот

мы много раз ходили, и больше не будем.

.

Завтра солнце взойдет на западе.

И тогда Давид порвет с Иеговой.

– Что мы делаем? – Мы разделяем .

– Это слово для меня ничего не значит.

.

Это самый нечеловечески бессмысленный

слов: сент рейтинг . (Я один из ста?)

Это просто слово из четырех слогов, и

за их звучанием скрывается: пустота.

.

Подождите! Это даже правильно на сербском или

хорватском? Это чешский каприз, это слово.

сент внимание! Кому сен спешите!

Это безумие неестественно

.

звук, разрывающий барабанные перепонки и распространяющийся

далеко за пределы самой тоски.

Разделение – слово отсутствует в русском

языке. Или женский язык. Или мужчины.

.

Ни на языке Бога. Что мы – овцы?

Смотреть на нас, пока мы едим.

Разделение – на каком это языке,

когда самого смысла нет?

.

или даже звук! – ну пустой, как

звук пилы во сне, может быть.

Разделение 904:00 . Это принадлежит школе

Хлебникова

лебединый…

так как же это происходит?

Словно высохшее озеро.

В воздух. Я чувствую, как наши руки соприкасаются

Чтобы разделить . Удар грома

.

у меня в голове – океаны

несутся в деревянный дом. Это дальнейший мыс Океании

Это дальнейший мыс Океании

. И улицы крутые.

Для разделения . То есть идти вниз

.

вниз по склону прицельный звук двух

тяжелых подошв и, наконец, рука получает

гвоздь. Логика, которая переворачивает

все. Для разделения

.

означает, что мы должны стать

одиночными существами снова

.

мы, выросшие в одно целое.

.

Вот для разнообразия (для разнообразия, то есть для тех, кто много читал о поэзии ХХ века) стихотворение, которое не стремится ни оттолкнуть язык, и сделать его странным, ни говорящее о неадекватности языка; напротив, это стихотворение, противостоящее самому важному языку как уже чуждому и отчуждающему опыту; и стихотворение, вместо того чтобы на этом закончиться, стремится остановить отчуждение, работать против него и привести его в соответствие с опытом отчуждения. Она говорит, что слова «разделить» нет на родном языке, и поэтому она переписывает язык, чтобы рассказать о своем опыте разлуки; она хочет закрыть пропасть между собой и словом, между собой и переживанием, а также, как мы читаем по обрывкам памяти стихотворения, между собой и местами, из которых она и тот другой, адресатом, от которого она отделена , дрейфовали, были расколоты. Работа по сбору, приближению, приданию устойчивости и непосредственности ее тактильному и чувственному опыту жизни, а также ее языку служит лучшему пониманию того изгнания и отдаления, которое она ощущает оттуда.

Работа по сбору, приближению, приданию устойчивости и непосредственности ее тактильному и чувственному опыту жизни, а также ее языку служит лучшему пониманию того изгнания и отдаления, которое она ощущает оттуда.

В «Сноске к стихотворению» (длинный очерк о Цветаевой) Иосиф Бродский с восхищением пишет:

Голос Цветаевой звучал чем-то незнакомым и пугающим для русского уха: неприемлемость мира. Это не была реакция революционера или прогрессиста, требующего перемен к лучшему, и не было это консерватизмом или снобизмом аристократа, помнящего лучшие времена. На уровне содержания речь шла о трагедии существования вообще, по преимуществу, вне временного контекста. В плане звука речь шла о стремлении голоса в единственно возможном для него направлении: вверх. Стремление, подобное стремлению души к своему источнику. По словам самого поэта, «тяготение от/ земли, над землей, прочь/ и от червя, и от зерна». К этому следует добавить: от себя самого, от собственного горла… Но, признавая, что это отвержение мира голосом действительно является лейтмотивом творчества Цветаевой, надо отметить, что ее дикция была завершена, лишена всякой «воздушности». ». Наоборот: Цветаева была поэтом очень земным, конкретным, превосходящим акмеистов точностью деталей, а афористичностью и сарказмом превосходящим всех. больше похожий на птичий, чем на ангельский, голос ее всегда знал наверху, что возвышается, знал, что там, внизу (или, точнее, чего — там внизу — недоставало).

». Наоборот: Цветаева была поэтом очень земным, конкретным, превосходящим акмеистов точностью деталей, а афористичностью и сарказмом превосходящим всех. больше похожий на птичий, чем на ангельский, голос ее всегда знал наверху, что возвышается, знал, что там, внизу (или, точнее, чего — там внизу — недоставало).

Бродский имеет все преимущества как читатель Цветаевой, читая ее с безмерной фамильярностью, восхищением и заботой о русском языке; но то, что он говорит здесь, похоже, держится не за тот конец палки. Обнаружив, что ее голос каким-то образом удален от мира, он видит в нем стремление к дальнейшему, более полному освобождению или бегству. Соглашаясь с тем, что «я» ее поэзии часто почти растворяется, часто не привязано к месту или смещено с места, возвышается над полем деталей, я нахожу вместо этого, что ее поэзия стремится установить, призвать и обосновать себя в конкретном настоящем и конкретном месте. место в мире; но это означает, поскольку она чувствует, что должна переписать свой язык, переписать непосредственность, а не принять ее.

Вот «Тоска по родине» (1934; жила, эмигрантка, в Париже):

.

Тоска по дому! что долго

выставили напоказ усталость!

Мне все равно теперь

где я

или по каким камням я бреду

домой с сумкой к

дом который мой

не более чем больница или казарма.

.

Мне всё равно, пленник 9.

в себя, в свой отдельный внутренний

мир, камчатский медведь безо льда.

Где Я не вписываюсь (и не пытаюсь) или

Где Я унижен все равно.

.

И меня не соблазнит мысль о

родном языке, его молочном зове.

Какое это имеет значение на каком языке меня

неправильно понимают все, кого я встречаю

.

(или какими читателями, проглатывая

газетную полосу, выжимая сплетни?)

Все они принадлежат двадцатому

веку, а до времени

.

ошарашенный, как долго левый

позади с аллеи деревьев.

Люди мне все одинаковы, все

одинаковы, и может быть самое

.

равнодушные ко всему есть эти

знаки и жетоны, которые когда-то были

родными , но даты

стерлись: душа родилась где-то.

.

Ибо моя страна так мало заботилась

обо мне, что даже самый

проницательный шпион мог бы

пройти весь мой дух и

не обнаружить там родного пятна.

.

Дома чужие, церкви пустые 9.

Ее стихи вызывают, натыкаются, теряются, но тянутся к непосредственному контексту мирового пространства и времени, из которого устремляясь к другому, адресату стихотворения, отсутствующему, далекому или к другому месту, возможны воспоминания о доме, пункте отправления, потерянном приюте. Она поэт вечного изгнания, из прошлого и из настоящего, но она пишет не столько о том, что значит быть в стороне от других, сколько для того, чтобы заземлиться, сдержать свой голос и накопить достаточное ощущение себя, чтобы тоска изгнания могла иметь ориентацию и чтобы дезориентация изгнания могла иметь центр, без которого дезориентация не может ощущаться. Она лирик, ищущий силу притяжения, от которой, по мнению Бродского, она хочет избавиться.

Она лирик, ищущий силу притяжения, от которой, по мнению Бродского, она хочет избавиться.

Стихотворение, которое не только обращено к земле, но и цепляется за опору на земле, вот седьмой раздел Wires (1923):

.

Терпеливо, как асфальт под молотами,

терпеливо, как зреет новое,

терпеливо, как смерть надо ждать,

терпеливо, как возмездие вынашивается—

.

Так что я буду ждать тебя. (Один взгляд вниз на землю.

Булыжники. Губы между зубами. И онемели.)

Терпеливо, как можно продлить лень,

терпеливо, как кто-то нанизывает бусы.

.

Сани скрипят снаружи; дверь отвечает.

Теперь рев ветра внутри леса.

Пришло письмо, чьи исправления

возвышенны, как смена царствования или приход князя.

.

И пошли домой!

это бесчеловечно-

Но это мое.

.

В предпоследней строке «это» указывает на горизонт или это угол? обширный или замкнутый? оно и ставит что-то перед нами и перед поэтом и отказывается освещать тень; это исключает и приглашает одновременно; оно ориентирует нас в бездну.

«Лирик» для Цветаевой — термин с точным значением, раскрытый в эссе «Поэты без истории и поэты с историей». «Лирик» — первый, и таким поэтом себя знает Цветаева. Хотя она и не вмешивается в дискуссию, но своих великих современников и друзей, Пастернака, Ахматову и Мандельштама, она называет «лириками», допуская в качестве дополнительного примера Блока с оговорками. По мере того, как она пишет, она кружит вокруг своего предмета, и в ее описаниях лирика повторяется описание лирика как не только существующего в мире, но и приходящего в мир, как если бы каждое лирическое стихотворение было подтверждением бытие в мире, а не постоянное движение вовне в мире, в котором поэт уже давно существует (последним был бы Поэт с историей):

Свое или чужое, жизненное или лишнее, случайное и вечное: все для них пробный камень. Их мощи, которая увеличивается с каждым новым препятствием. Их самопознание есть их приход к самопознанию через мир, к самопознанию души через мир видимый. Их путь — это путь опыта. Когда они идут, мы физически ощущаем ветер, воздух, который они рассекают своими бровями. От них дует ветер.

Когда они идут, мы физически ощущаем ветер, воздух, который они рассекают своими бровями. От них дует ветер.

Когда ты приближаешься к морю – и лирику – ты идешь не к чему-то новому, а к тому же самому; для повторения, а не продолжения. Лирика, как и море, даже открывая его впервые, неизменно перечитывается; а с рекой, которая мимо течет, как с Пушкиным, который идет, — если на их берегах ты родился, — всегда читаешь дальше. В этом разница между поперечным, убаюкивающим, лирическим движением моря и линейным, никогда не возвращающимся движением реки. Разница между быть где-то и проходить мимо.

И если некоторые поэты кажутся скучными из-за своего однообразия, то это происходит от мелкости и малости (усыхания) образа, а не от того, что образ остается прежним.

Лирика, при всем том, что она обречена на себя, сама неисчерпаема (Может быть, лучшая формула лирического и лирического такова: быть обреченным на неисчерпаемость!) Чем больше вытянешь, тем больше останется. Вот почему оно никогда не исчезает.

Вот почему оно никогда не исчезает.

Чистые лирики, только-лирики, ничего чуждого в себя не допускают, и у них есть на это чутье, как у поэтов с историей есть чутье на свою генеральную линию. Весь эмпирический мир для них [лириков] инородное тело. В этом смысле у них есть право выбирать, или, точнее, право выбирать или, точнее, право отвергать.

Цветаева — крайний образец лирического стихотворения. Ее лирическая поэзия неисчерпаема, потому что ее «я» должно всегда, из крайности чувства, собираться в себя в лирическом стихотворении; чтение ее поэзии похоже на «бытие где-то» не только потому, что оно разнообразно в своей одинаковости, но и потому, что ощущение «нахождения где-то» есть цель, к которой стремится поэзия. Она не только обладает силой выбирать и силой отвергать «инородное тело», которым является мир, но ее поэзия является демонстрацией, напоминанием и разыгрыванием силы выбирать и отвергать, поскольку эта сила выбора и отвержение — это то, что остается ей и должно быть осуществлено вдали от нее — от прошлого, от адресатов ее стихов, от ее домов, даже от самой себя.

Вот эпилог к Поэме Горы (1924):

.

В памяти есть пробелы катаракты

на наших глазах; семь завес.

Я тебя уже не помню отдельно

как лицо а белая пустота

.

без истинных черт. Все – это

белизны. (Мой дух — одна

незаживающая рана.) Мел

деталей должен принадлежать портным!

.

Купол небес построен в едином каркасе

и океаны безлики масса из

капель, которые невозможно различить. Вы

уникальны. И любовь не детектив.

.

Пусть теперь кто-нибудь из соседей скажет,

волосы у тебя черные или светлые, ибо он может сказать.

Я оставляю это врачам или часовщикам.

Какая страсть к таким деталям?

.

Ты полный, неразрывный круг,

вихрь или полностью обратившийся в камень.

Я не могу думать о тебе, кроме

любви. Есть знак равенства.

.

(В кучах сонного пуха, и водопадах

воды, холмах пены, есть

новый звук, странный моему слуху,

вместо этого если я царственный мы )

.

и хотя сейчас жизнь нищенская и

сузились до

все же я не вижу, чтобы вы присоединились к

любой:

месть памяти.

.

Цветаевой в письме Пастернаку, май 1926 г.:

Но вот одно, Борис: мне эти не нравятся. Не могу этого вынести. Огромное пространство и не по чему ходить — это одно. В постоянном движении, и я могу только наблюдать за этим — это другое. Да ведь, Борис, опять то же самое, т. е. моя пресловутая невольная неподвижность… Не ласкать (слишком мокро). Ему нельзя поклоняться (слишком ужасно). Как я ненавидел бы, например, Иегову, как ненавижу всякую великую силу. Море — это диктатура, Борис. Гора – это божество. Гора столько сторон к ней. Гора опускается до уровня Мура (которого он коснулся!) и поднимается до лба Гёте; затем, чтобы не смущать его, поднимается еще выше. В горе есть ручейки, гнезда, игры. Гора – это прежде всего что я стою на , Борис . Моя точная стоимость. Гора — это большая черточка на печатном листе, Борис, которую надо заполнить глубоким вздохом.

Гора опускается до уровня Мура (которого он коснулся!) и поднимается до лба Гёте; затем, чтобы не смущать его, поднимается еще выше. В горе есть ручейки, гнезда, игры. Гора – это прежде всего что я стою на , Борис . Моя точная стоимость. Гора — это большая черточка на печатном листе, Борис, которую надо заполнить глубоким вздохом.

В завершение, седьмая часть Поэмы Горы :

.

Гора оплакивала то, что теперь кровь

и зной обратится лишь в печаль.

Гора оплакивала. Нас не отпустит.

Он не позволит тебе лежать с кем-то еще!

.

Гора оплакивала то, что теперь

мир и Рим превратятся только в дым.

Гора оплакивала, потому что мы будем с

другими. (И я им не завидую!)

.

Гора оплакивала: за страшный груз

обещаний, слишком поздно нам отрекаться.

Гора оплакивала древнюю природу

Гордиев узел закона и страсти.

.

Гора оплакивала и нашу скорбь.

На завтра! Еще нет! Над нашими лбами

разорвёт-море-смерти-воспоминаний!

На завтра, когда мы осознаем!

.

Этот звук что? как будто рядом кто-то

плачет? Это может быть?

Гора скорбит. Потому что надо спускаться

отдельно, по такой грязи,

.

в жизнь, которая, как мы все знаем, есть не что иное, как

бараки мафиозного рынка:

Этот звук сказал: все стихи

гор написаны таким образом

.

Поэма написана, чтобы восстановить гору; позволить поэту быть настигнутым его силой тяжести и притяжением места; это потерянное место, первоначальная точка возвращения, которую изгнание запрещает, утешая тем, что оно скорбит по ней не меньше, чем она по нему. И чуть было не вернулся к рукам: «Этот звук… плач совсем рядом? Может быть, это все?»

Вздыхая о горе, в пробелах и черточках страницы, на переписанном языке своей поэзии, она находит себя, на котором можно стоять.